Era el discípulo favorito de Miguel de Unamuno en la Universidad de Salamanca, donde obtendría la Licenciatura en Filosofía y Letras en 1905, y más adelante el Doctorado en la de Madrid. Tenía treinta años cuando en 1916 le invitan a ser profesor de Literatura española en la Universidad de Columbia en Nueva York. Se llamaba Federico de Onís, y mucho antes de que atentara mortalmente en 1966 contra su vida por mano propia —en su casa de Puerto Rico—, un día de febrero de 1921, en una conferencia en aquellas aulas, fue quien tuvo el privilegio de dar a conocer el nombre de Gabriela Mistral.

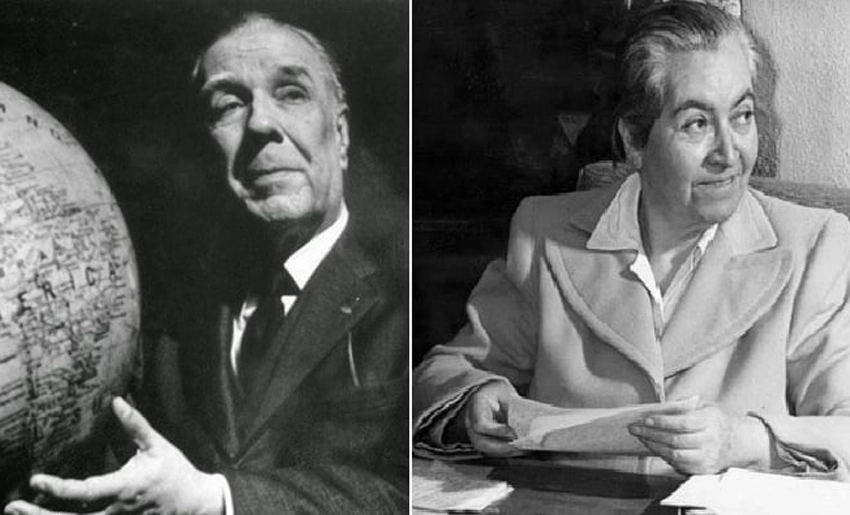

Lucila Godoy, que tenía treinta y dos años, y ya había dejado ese nombre suyo para convertirse en la otra —como advertía Eliseo Diego: “…su verdadero nombre era este de Gabriela Mistral que adoptó para hacer su poesía, compuesto por el nombre de un arcángel y el de una fuerza de la naturaleza, el viento que sopla de África sobre el valle del Ródano”—, la que De Onís presentaba desde los poemas publicados en periódicos y revistas, y que un año después estaría en su primer libro, favorecido por el joven catedrático español, Desolación, publicado por el Instituto de las Españas en Nueva York.

Acontecimiento literario que enlaza brío y armonía, con lo humano en carne viva y sus grietas, el título inicial de la gran poeta chilena (Villacuña, 1889 – Nueva York, 1957), para muchos —incluido el que esto escribe—, su trabajo de máximo calado y fulgor, es suma de sacudidas del alma, introspección que se expande entre luces y sombras —bien lo decía Gastón Baquero: “Gabriela es la madre, el tronco (…) Siente la presencia fuerte de Eva, de Judith, de Esther. Sólo puede ser comparada justicieramente con las grandes hebreas, las de imprecación en labio y puñal en mano. Tiene cólera y tiene reto”—.

Es en aquel libro, donde se encuentra uno de los poemas más estremecedores y penetrantes que se ha escrito en el ámbito latinoamericano, y sin dudas de la lengua española, en torno al acto terrible y exterminador de los suicidas, abordado en ocho cuartetas perfectas y lacerantes, Interrogaciones, retrato donde se juntan lo explícito incisivo y lo alegórico preciso, bajo un hálito bíblico, y véase el inicio: “¿Cómo quedan, Señor, durmiendo los suicidas? / ¿Un cuajo entre la boca, las dos sienes vaciadas, /las lunas de los ojos albas y engrandecidas, /hacia un ancla invisible las manos orientadas?”.

A continuación de aquel arranque, Gabriela se dirige a Dios con un difícil reclamo, en tono límpido y admonitorio, más bien propio de aquellas “grandes hebreas” a la que aludía Baquero: “¿O tú llegas después que los hombres se han ido, /y les bajas el párpado sobre el ojo cegado, /acomodas las vísceras sin dolor y sin ruido /y entrecruzas las manos sobre el pecho callado?”; e inquiere con temperamento: “Y responde, Señor: cuando se fuga el alma, por la mojada puerta de las largas heridas, /¿entra en la zona tuya hendiendo el aire en calma /o se oye un crepitar de alas enloquecidas?”.

En ese poema, y en otros del libro, palpita la reminiscencia de una huella biográfica lejana, la muerte violenta que se provoca a sí mismo un joven empleado de ferrocarriles, con quien había tenido unas relaciones muy frágiles en sus días tempranos en el sur chileno, circunstancia que al decir de Cintio Vitier, le permite escribir “unos versos grandes y tozudos, como bueyes que rompen el terrón del idioma“, para confirmar lo que según él resulta “el salto de la efusión por una tragedia demasiado íntima, a la suficiente universalidad que necesita la palabra para aferrarse en roca enjuta y perdurable”.

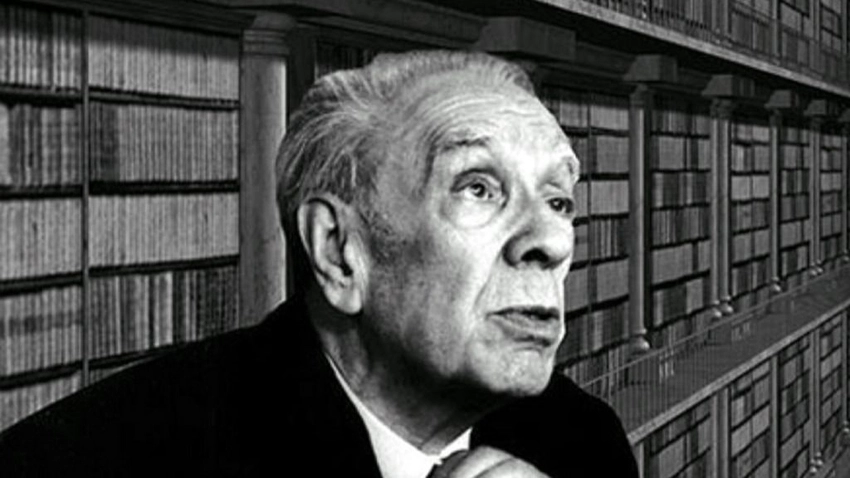

Cuatro años y seis meses más tarde de presentarse en Nueva York el libro inaugural de Gabriela, en la capital argentina un joven, con dos cuadernos de poesía publicados, Fervor de Buenos Aires (1923), y Luna de enfrente (1925), conversa con su mejor amigo. Una foto guarda la ocasión —la fecha, escrita con tinta, en la parte inferior derecha, lo indica, 13 de agosto de 1926—: faltan once días para que Jorge Luis Borges cumpla veintisiete años, y apenas dos para que el también poeta Francisco López Merino —“Panchito”, tal como le llaman— se dispare contra la sien con un revólver frente a un espejo.

La imagen de aquel encuentro —incluida por María Esther Vázquez en su biografía Borges. Esplendor y derrota, publicada por Tusquets Editores, de Barcelona— es como un delicado y doliente preámbulo al poema que el gran escritor argentino escribiera sobre su amigo suicida, “A Francisco López Merino”, incluido en su Cuaderno San Martín (1929), entrañable repaso de su Buenos Aires muy personal; Borges, la pierna izquierda sobre la rodilla derecha, ligeramente descuidado, y López Merino, impecable con bigote y bastón, un caballero a unas pocas horas de acudir a una última cita.

Insondable en su ardor sin sobresaltos, al igual que hermoso en su claridad sin artificios, “A Francisco López Merino” es uno de los poemas de mayor calado para conocer al Borges más íntimo en sus afectos; así late desde los versos iniciales: “Si te cubriste, por deliberada mano, de muerte /si tu voluntad fue rehusar todas las mañanas del mundo, /es inútil que palabras rechazadas te soliciten, /predestinadas a imposibilidad y a derrota”. Y de inmediato la sentencia: “Sólo nos queda entonces /decir el deshonor de las rosas que no supieron demorarte, /el oprobio del día que te permitió el balazo y el fin”.

Las incertidumbres ante la muerte del amigo se tornan, con voz que no condesciende a queja sin sentido o a explicación sin ánimo, en el aprovechamiento de un recurso por excelencia del poeta, utilizado desde su juventud, la enumeración sentenciosa y elegante, esta vez para desentrañar el dolor: “¿Qué sabrá oponer nuestra voz /a lo confirmado por la disolución, la lágrima, el mármol? /Pero hay ternuras que por ninguna muerte son menos: /las íntimas, indescifrables noticias que nos cuenta la música, /la patria que condesciende a higuera y aljibe, /la gravitación del amor, que nos justifica”.

Y el cierre —el remate absoluto, sello de Borges—, intachable y brillante: “Pienso en ellas y pienso también, amigo escondido, /que tal vez a imagen de la predilección, obramos la muerte /que la supiste de campanas, niña y graciosa, /hermana de tu aplicada letra de colegial /y que hubieras querido distraerte en ella como en un sueño. /Si esto es verdad y si cuando el tiempo nos deja, /nos queda un sedimento de eternidad, un gusto del mundo, /entonces es ligera tu muerte, /como los versos en que siempre estás esperándonos, /entonces no profanarán tu tiniebla /estas amistades que invocan”.

Sea el suicidio como tema de poesía y sus aledaños, o médula de doliente certeza, en razón de poetas arrojados por sí mismos a la muerte, es imposible no recordar, al cierre de esta columna, a tres nombres muy cercanos en el tiempo insular, tres nombres de significativa condición literaria, con sus obras inconclusas, afincadas en una trascendencia que va más allá del tiempo y las razones que lo explican: Raúl Hernández Novás (1948-1993), Ángel Escobar (1957-1997), y Juan Carlos Flores (1962-2016). Ellos también pueden ser encontrados, de cierta manera, en los suicidas de Gabriela, y el de Borges.

- Maggie Mateo regresa como narradora - 20 de mayo de 2025

- Adiós a Mario, discípulo de Don Miguel - 16 de abril de 2025

- El detective salvaje y la traductora insumisa - 6 de abril de 2025