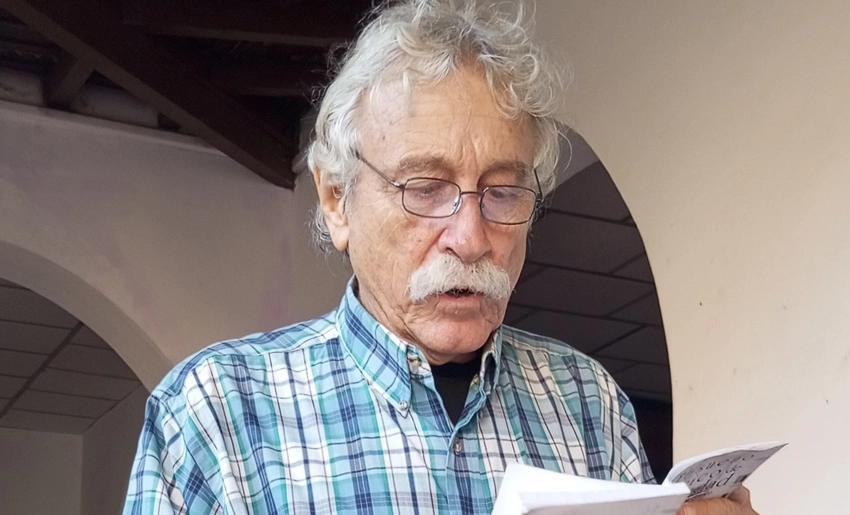

Aparte de sus afinidades electivas —nada mejor que el término de Goethe— con la poesía, el ensayo y la narrativa para ir entrecruzando su territorio de creación, desde hace más de veinticinco años un escritor holguinero ha hecho de la traducción literaria —para decirlo con el título de un poema legendario de Eliseo Diego— “el sitio en que tan bien se está”. Y es que Manuel García Verdecia no se conformó solamente con su pasión por la lengua inglesa como profesor —tanto en la enseñanza media como en la universitaria—, sino que se propuso también traer aquellas voces a las posesiones de su lengua natal.

Poeta que relaciona con gentileza de escritura y perspicacia de observación lo personal y lo colectivo, anclado en la memoria y sus vicisitudes; ensayista que abre nuevas lecturas en parcelas de alta nombradía como son las de Gastón Baquero, Alejo Carpentier y Lisandro Otero —por citar tres ejemplos—; y narrador que se adentra en los sentimientos más inesperados de lo cotidiano o en los resquicios más sugerentes de historias y personajes; Manuel como traductor bien domina lo dicho por George Steiner de que “los idiomas son organismos vivos. Infinitamente complejos, pero organismos vivos a fin de cuentas”.

Las traducciones de Manuel, editadas en Cuba, constituyen una de las zonas más llamativas de tal desempeño, y pueden situarse con suma valoración mucho más allá del ámbito insular. Vale recordar ‘El profeta’, de Kahlil Gibrán; ‘Las musas inquietantes’, de Sylvia Plath; ‘Locas, locas mujeres’, de Anne Sexton; ‘Al faro’, de Virginia Woolf, ‘Meridiana’, ‘El templo de mi espíritu’, y ‘El secreto de la alegría’, de Alice Walker… Son algunos ejemplos, publicados por la Editorial Arte y Literatura, Ediciones Holguín, y Editorial Oriente, que han puesto en manos de los lectores cubanos un abanico de obras y épocas.

Igualmente es notable señalar otra traducción de Manuel, pero de la lengua francesa a la nuestra —una incursión en extremo sugestiva—, de uno de los grandes poetas del siglo veinte: Saint-John Perse, y ‘El mar como un cielo’, en Ediciones La Luz, suma con momentos señeros de la obra del célebre autor nacido en la isla antillana de Guadalupe, y Premio Nobel de Literatura 1960. A este, y a los anteriores, se añaden ahora tres títulos más: ‘Hojas de hierba’, de Walt Whitman; ‘La señora Dalloway’, de Virginia Woolf; y ‘El color púrpura’ de Alice Walker, por los sellos de La Luz, Arte y Literatura, y Oriente, respectivamente.

En su libro ‘Versiones y diversiones’, selección de traducciones poéticas realizadas por Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura 1990, el autor apunta en su introducción que se trata de «…trabajo de carpintería, albañilería, relojería, jardinería, electricidad, plomería —en una palabra: industria verbal—. La traducción poética exige el empleo de recursos análogos a los de la creación, sólo que en dirección distinta». En tal rumbo se afirman, muy particularmente a la sombra de la Feria del Libro cubano de este año, un trío de obras que ilustran tan encomiable faena: así lo demuestran las tres W de Manuel.

¿Cómo desglosarías, a partir de tu experiencia, los postulados establecidos por el gran poeta mexicano?

«Considero la traducción como una labor de co-creación. El libro que yo entrego a los lectores no ha existido antes, sino una versión, si bien primigenia, en otro idioma y con otros referentes. La traducción es como el repentismo: otro autor me sugiere un pie forzado y a partir de él yo tengo que componer el texto. El autor me da un asunto, unos personajes, un contexto, ciertas implicaciones de significación. Yo debo aprehender eso y rehacerlo, del modo más eficaz posible, desde otro pensamiento, otra cultura y otro lenguaje.

«Ya el hecho de transcribirlo a otro lenguaje hace que sea una obra diferente, pues lo que el traductor logre depende mucho de su capacidad imaginativa y cultural. Piensa en esto: tengo que traducir la palabra “bread”, pan, pero ¿cuántas formas, sabores, olores, cualidades, puede tener el pan? Seguro que cada uno que lea esta respuesta se hace una imagen distinta de ese pan. La imagen que escoja el traductor es la que quedará para el lector. Así que cada traductor entrega una imagen otra, pero equivalente en sentido, a partir de la idea de base que ofrece el autor original».

Decía Jorge Luis Borges —traductor también de ese gran poeta— que «Whitman recuerda telas medievales con muchos personajes, algunos aureolados y preeminentes, y declara que se propone pintar una tela infinita, poblada de infinitos personajes, todos con sus aureolas». ¿Cómo te enfrentaste al deslinde de tan compleja y variada tela?

«Whitman es el poeta de la democracia y el trascendentalismo, por eso en su obra pululan seres que el autor busca echar a andar para reproducir ese mundo donde todos somos criaturas de Dios en igualdad de condiciones y sentido. Como con cada autor, uno para enfrentarse a la obra del mismo, está obligado a estudiar su época, sus condiciones de vida, sus intenciones intelectuales, sus maneras expresivas. De modo que uno casi se ve forzado a vivir un poco “whitmanianamente”, en este caso, o “woolfianamente” en otro, etc.

«Uno no puede percibir lo mismo que otra persona si no se sitúa en su propio campo de visión. Martí decía, muy apropiadamente, que “traducir es transpensar” y yo diría “transver” también. No se trata solo de leer y entender una obra, sino de sentir, incorporar, el mundo de significaciones que el autor original intentó expresar. Ese enfrentamiento que me dices solo fue posible estudiando mucho para ubicarme en el tiempo-espacio de Whitman y desde allí proferir su aullido renovador».

«El idioma de Whitman es un idioma contemporáneo», añadía Borges. ¿Qué tanto aporta tal aseveración a la hora de traducir ‘Hojas de hierba‘?

«Sí, Whitman inaugura la modernidad en la poesía norteamericana, no solo por su modo de ver el mundo y sus semejantes, sino también por democratizar el idioma. Escribe como hablaban los tipógrafos newyorkinos, los granjeros de Virginia, los marineros del Mississippi, los compañeros de armas en la Guerra Civil…

«Asume la oralidad de su momento y, mediante su fineza y alta sensibilidad, le confiere la tensión necesaria para que ilumine múltiples significaciones. Después de todo, eso es la poesía: alcanzar a decir lo que muchas veces evade nuestra capacidad de enunciación. Esto acerca el mundo del autor al nuestro, pues lo hace más contemporáneo y, por tanto, más expresable».

Apunta Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010, en su ensayo sobre ‘La señora Dalloway’ que «el vivificante poder transformador de la prosa de Virginia Woolf llena de encanto y misterio» aquellas páginas. ¿Cómo lograste preservar tales presupuestos en su ‘viaje’ del inglés al español?

«¿Qué cómo lo logré? Por dos medios principales: estudio y voluntad. Repito algo que ya he dicho: para lograr traducir un texto de la manera más eficaz posible, uno está obligado a “mirar” con los ojos del autor. Es un asunto doblemente arduo, pues no se trata solo de otra lengua y otra cultura, sino también de una condición genérica que imprime características sui generis al texto.

«En este caso es el mundo de la femineidad, en un periodo que trata de saldar las convenciones que había entronizado la época victoriana, donde la mujer quiere liberarse de esquemas que la fuerzan a una condición casi de artículo de uso, para ser alguien que es capaz de tejer su propio destino y de liberar sus instintos, deseos y ambiciones para ser lo que ha determinado ser.

«Hay una multiplicidad de capas sutiles de sentido que uno debe comprender muy bien, para llegar a promoverlas en el idioma y la cultura en que uno está rehaciendo la obra. Es una gran lección, no solo de cultura, sino de humanidad».

¿Qué dificultades puede ofrecer una novela como ‘El color púrpura’, enclavada en los conflictos heredados de la esclavitud en el sur de Estados Unidos, a la hora de traer al español las interioridades trabajadas por Alice Walker?

«Volvemos a la necesidad de ponerse “en los zapatos del otro”. Para lograr transmitir una visión, lo más apropiada y veraz del mundo que relata Alice Walker, tuve que esforzarme, no solo en verlo lo más cercanamente a como ella lo ve, sino entenderlo como ella lo entiende. La autora viene de un ámbito donde se cruzan sus ancestros indígena y afroamericano así como su condición de mujer, por cuyos tres rasgos sus semejantes han sufrido opresión, violencia y olvido. Es necesario entender estas cuestiones para poder brindar sensiblemente el universo de sentimientos, valores, frustraciones, denuedos, sueños, que ella busca presentar.

«Muchos piensan que lo más difícil es narrar en un lenguaje equivalente al “Black English”, ese dialecto que conformaron los negros esclavos desde la lengua impuesta, y en la necesidad de expresarse singularmente. Y sí, es arduo, pero no más que el complejo mundo de relaciones, intereses y significaciones que se trata de transmitir. Es muy difícil lograr eso sin caer en la caricatura. La autenticidad es hija del empeño y la percepción más atinados».

¿Cuánto favorece a un traductor literario el hecho de ser también un poeta, y como se pueden entrelazar ambas labores?

«Empiezo por decirte que, de hecho, un traductor tiene algo de poeta y no me refiero estrictamente al que hace versos, sino al creador por la palabra. Es alguien que quiere hacer obra, aun partiendo de una idea ajena. De no ser así fuera un mero lector. Por supuesto, que el hecho de que quien traduce haya desarrollado el oficio de poeta quiere decir que esa persona posee unas percepciones, una sensibilidad, una facultad para la creación lingüística que, al convertirse en una suerte de alter ego del autor primigenio, pues cuenta con mayores facilidades intelectuales y técnicas para conseguir su propósito.

«Sin embargo hay algo que no me canso de señalar: si bien ser poeta facilita la labor traductora, ser traductor es una eficacísima escuela para escribir, pues uno está obligado a meterse en los mecanismos mentales del otro autor, a ver la vida con otros ojos y percatarse de cómo resuelve aquel los complejos problemas de la creación verbal. Así que hay ganancias en ambos sentidos».

Luego de Whitman, Woolf y Walker, ¿cuáles autores o títulos se avistan para próximas traducciones?

«¡Ay, amigo! Eres un consumado lector y sabes que para este no hay mayor tentación que una biblioteca. Y el que lee, por lo regular, no quiere quedarse con el tesoro hallado, desea compartirlo, que todos sepan qué oros y piedras preciosas ocultan todas esas páginas. Así que si el tiempo y las posibilidades me favorecieran traduciría todo lo que aun no conocemos de otras literaturas.

«Pero como debemos ser sensatos, y más por estos tiempos de precariedades varias que atravesamos, estamos obligados a ser cautelosos. Así hay una novela de Alice Walker que sería bueno verter al español, ‘The Third Life of Grange Copeland’, que redondea lo que ya sabemos por otras novelas suyas. O una versión de ‘Dublineses’, de Joyce, que tanto muestra sobre las relaciones humanas, o los cuentos de Chaucer o los de Faulkner, con tantos hallazgos sorprendentes, o la poesía de Robert Frost o la de Maya Angelou, o los ensayos de Aldous Huxley, tan esenciales… En fin, esperemos por Dios para el tiempo y por los editores para las oportunidades».

- Cinco centenarios de novelas para celebrar - 2 de febrero de 2026

- Un cuentista legendario, un inolvidable caballero - 30 de julio de 2025

- Maggie Mateo regresa como narradora - 20 de mayo de 2025