Tres centenarios de natalicios sobresalen, a la hora de la literatura, en el año que comienza; tres centenarios que convidan a lecturas y reencuentros con diálogos y celebraciones, libros en mano: un japonés, un nicaragüense y un argentino; tres nombres que dan a conocer la resonancia de sus novelas, poemas y relatos, cuya nombradía nunca disminuye; tres destinos que, más allá de parcelas y sendas muy definidas, proponen una cartografía de solicitudes, maneras y apreciaciones, propensa a cualquier latitud.

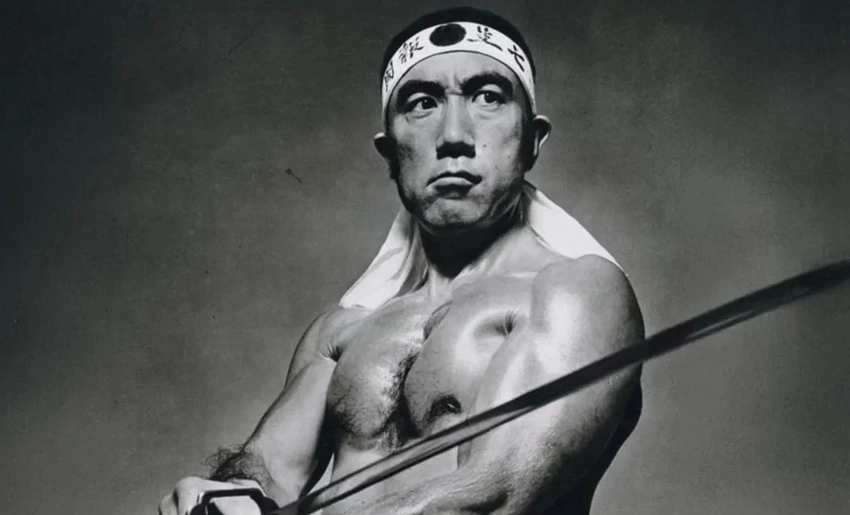

14 de enero: el samurái. Casi seguro que el 25 de noviembre de 1970, como una descarga al borde de horas decisivas, pasó ante sus ojos el día de su nacimiento, faltando poco menos de dos meses para llegar a los 45 años. Al frente de un puñado de uniformados, miembros de la formación militar clandestina Tatetonokai o Sociedad del Escudo, reverentes del emperador del Japón, Yukio Mishima, novelista que había debutado con éxito a los veinticuatro años con Confesiones de una máscara, se adentraba en su final.

Asistía a una cita concertada en una base militar de las Fuerzas de Autodefensa (nombre que señalaba los límites del ejército nipón tras su derrota en la Segunda Guerra Mundial), donde iba a entregar una valiosa katana, espada arcaica de alto linaje samurái, al general supremo de la instalación. Ya situados en la oficina del funcionario, Mishima y sus acompañantes lo maniataron, y el escritor, convertido en guerrero, exigió que las tropas se formaran debajo del balcón del despacho, para emitir una proclama.

Ansiosos por restituir la dignidad perdida con la capitulación imperial de 1945, los paramilitares se blindan en el lugar. Unos oficiales intentan reducir a los conflictivos visitantes: no hay armas de fuego, sólo las manos, el desconcierto repentino. Entonces, en un aparte, Mishima desenvaina la espada, se arrodilla y se hace el seppuku o harakiri, corte ritual del vientre de arriba abajo, morir con honor como un samurái, nunca capturado —“la abominable y sublime ceremonia de su muerte”, así la definió Marguerite Yourcenar—.

“El afecto que yo había experimentado por todas las formas que revela el incesante flujo de la vida se había extinguido. El mundo había sido arrojado a la relatividad, solamente el tiempo se movía aún”, dice el joven que protagoniza El pabellón de oro, casi al final de esa novela publicada en 1956, donde se cuenta la desconsolada y extraña relación de un novicio seducido por las formas de un templo budista, que va de exaltar tal belleza a propiciar su destrucción, límites que pueden precisar un acabado retrato de Mishima a la hora del abismo.

En La casa del gran escritor, la autora de Memorias de Adriano (cuya traducción al inglés estaba en la cabecera del japonés), describe su último retrato (había escrito un libro sobre él, Mishima o la visión del vacío): “Ahí está ese rostro tenso, casi obstinado, en donde aflora, sin embargo, una sensibilidad algo enfermiza, esos ojos cargados de sueños que absorben más que ven las cosas. El hombre que quiso occidentalizarse y pertenecer a su tiempo, para después volver violentamente con su muerte a las tradiciones de su raza”.

Cien años después del nacimiento de “Kimitake”, tal como llamaban a Mishima familiares y amigos (“Príncipe Guerrero”), sus novelas recorren el mundo en incesantes traducciones, expandiendo el encaje verbal de augusta y juiciosa belleza que establece tramas y personajes, marcados a fondo por el deseo, la naturaleza, el éxtasis, la ira, el silencio, la altivez y el derrumbe. Ahí están, entre otras (además de las ya citadas), Música, Nieve de primavera, Caballos desbocados, El templo del alba, La corrupción de un ángel…

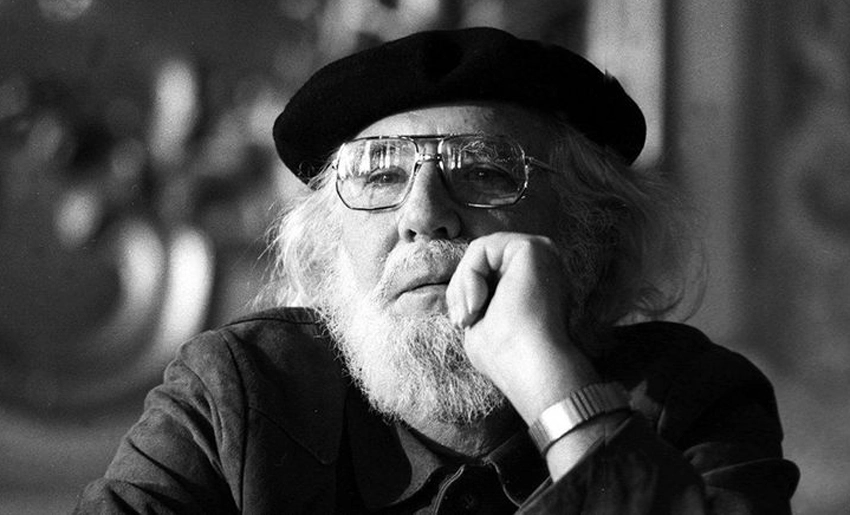

20 de enero: el poeta. Un seminarista nicaragüense, nacido en la ciudad de Granada, está de cumpleaños: Ernesto Cardenal arriba a los treinta y cuatro en la abadía estadounidense de Nuestra Señora de Getsemaní, en Kentucky, a la sombra de su preceptor, el monje y escritor Thomas Merton, cuya autobiografía, La montaña de los siete círculos, publicada en 1948, ejerce una poderosa autoridad sobre juventudes de diversas partes. Pero hay más: el joven trae consigo poemas que han surgido entre arrebatos y desalientos.

“Recuerda tantas muchachas bellas que han existido: /todas las bellezas de Troya, y las de Acaya, /y las de Tebas, y de la Roma de Propercio. /Y muchas de ellas dejaron pasar el amor, /y murieron, y hace siglos que no existen. /Tú que eres bella ahora en las calles de Managua, /un día serás como ellas de un tiempo lejano, /cuando las gasolineras sean ruinas románticas. / ¡Acuérdate de las bellezas de las calles de Troya!”, dice Cardenal en uno de sus legendarios Epigramas, escritos entre 1950 y 1958, cuya altivez nunca abrevia.

“Mi poesía es la única herramienta que yo tengo”, le confesaba Cardenal al periodista español Antonio Lucas, en entrevista que le hiciera para el suplemento La Esfera de Papel, del madrileño periódico El Mundo, el 29 de enero de 2020, al salir la Poesía Completa suya por la editorial Trotta, en España —más de mil doscientas páginas—, todo un acontecimiento. Tal afirmación ya la había aquilatado Cintio Vitier, el 6 de julio de 1970, al presentar en la Biblioteca Nacional José Martí el primer recital del poeta en Cuba.

En esa ocasión, el autor de Lo cubano en la poesía —quien nueve años más tarde, selecciona y prologa la Poesía de Ernesto Cardenal, para la colección Literatura Latinoamericana de Casa de las Américas— precisaba: “Nunca le agradeceremos bastante a Ernesto Cardenal…”, y ya antes había dicho a propósito del coterráneo de Rubén Darío: “Poeta absolutamente moderno, como quería Rimbaud (…), pero también del misterioso cacique Nicaragua, sacerdote y monje de la primitiva iglesia de los pobres”.

Como ha advertido el mexicano Cruz Flores en su ensayo El último poeta de la certidumbre, “formalmente, Cardenal se afincaba en el verso largo y descriptivo; este era el centro de su práctica, y se podría observar como reacción ante la influencia de autores como Neruda o Whitman, precursores de la veta formal que explotó durante toda su vida: como ellos, Cardenal era un poeta del espacio, con textos anclados en la información geográfica, en la ciencia y en la búsqueda de una totalidad inalcanzable”.

Vale subrayar que la obra de Ernesto Cardenal sería imposible sin la huella de Thomas Merton, quien lo condujo a través de lecciones y reflexiones, en busca de su auténtica voz. A ello se añadiría la relación con colegas suyos como el cubano Roberto Fernández Retamar, el argentino Juan Gelman y el chileno Gonzalo Rojas, y sobre todo, la lectura que hiciera de Ezra Pound, cuyo saber enciclopédico de la poesía y sus arcanos más diversos lo acompañó con creces hasta su muerte, el 1 de marzo de 2020 en Managua.

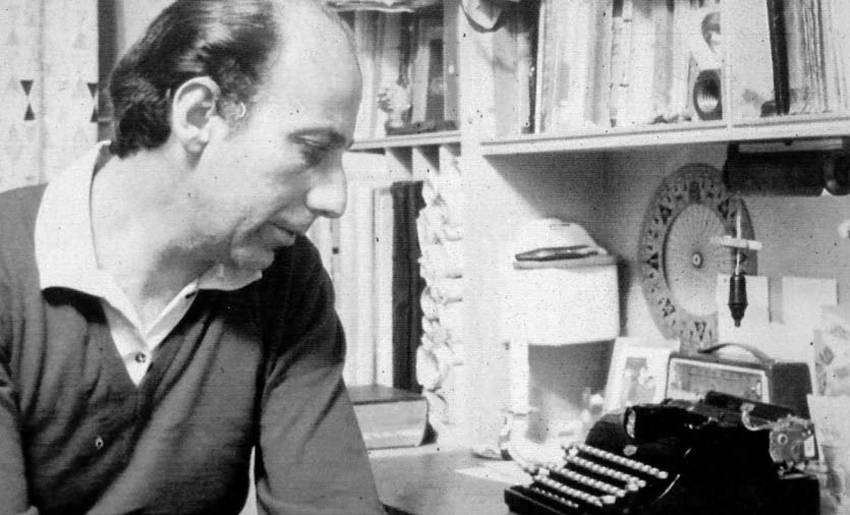

25 de mayo: el cazador. “Cuando yo sea hombre entonces seré un cazador”, afirma una máxima de los indios kwakiutl —nombre que quiere decir “playa al lado norte del río”—, tribu amerindia ubicada en las zonas de las islas de Vancouver y Queen Charlotte en Canadá. Tal aforismo, a modo de inscripción al comienzo de la historia, advierte de cierta disposición para usos de bravura, la vida salvaje en territorios siempre arriscados: una novela que ahora cumple cincuenta años, justo en el centenario de su autor, Haroldo Conti.

Un lector impaciente abre el libro al azar, sin buscar demasiado, y de inmediato sucumbe al encantamiento más que providencial: “Aquel hombre que sale por partes detrás del pie, se informa Oreste con el Pepe, que es de naturaleza documental, no es ni más ni menos que el legítimo príncipe Patagón: versista, recitador, escribiente, mago adivino certificado, algebrista y, en otro tiempo, ministro. —¿De qué — Ministro. De todo. Casi emperador”. No hace falta más: puede retornar en busca del comienzo, pero ya está atrapado.

Una galería de personajes, tan queribles como descosidos, frente a los vaivenes de la vida, a bordo de un carromato en aquellas inmensidades del sur profundo, los integrantes del Circo del Arca: el príncipe Patagón, el joven Oreste, el enano Perinola, Sonia la vidente (que es también la Bailarina Oriental), el forzudo Carpoforo, el maestro Cernuda, el loco Garbarino… Y, claro, un perseguido por “graves y combinados delitos de insurgencia”, sí, el “muy peligroso” René Mascaró, alias El Cazador Americano.

Ganadora del Premio Casa de las Américas 1975, dado a conocer en La Habana a finales de enero, la novela Mascaró, el cazador americano, supuso la consagración de Conti, nacido en Chacabuco, quien justo a cuatro meses de su cincuenta cumpleaños, coronaba un itinerario iniciado en 1962 con su primera novela, Sudeste, la historia de dos amigos pescadores, el Viejo y el Boga, en su bote a través del Paraná, río arriba, enfrentados a la naturaleza que convierte el entorno fluvial en una caja de sorpresas.

Posterior a aquella, había publicado otras dos: Alrededor de la jaula (1966) y En vida (1971). La primera, sobre un viejo mecánico, Silvestre, y su ayudante, Milo, encargados de atender, en un parque de diversiones, las hamacas voladoras y los cochecitos, una fábula tan inconsolable como delicada; y la segunda, los destinos de un grupo de amigos en Buenos Aires, entre tabernas y burdeles, ganadora del Premio Barral en Barcelona, otorgado por Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa, entre otros autores.

Secuestrado en su hogar de Buenos Aires la noche del 4 de mayo de 1976, por hombres armados al servicio de la dictadura militar argentina, y desde entonces desaparecido —existen testimonios de sobrevivientes que lo vieron después muy herido en centros clandestinos de detención—, Haroldo Conti es también el autor de un libro conformado por diez cuentos, en el que sobresale, de modo especial, el que da título al conjunto, uno de los más hermosos y conmovedores de la literatura latinoamericana: La balada del álamo Carolina.

“Uno piensa que los días de un árbol son todos iguales. Sobre todo si es un árbol viejo. No. Un día de un viejo árbol es un día del mundo”: así comienza aquel relato, casi ocho páginas, raigambre poética de muy honda ternura, con gran pulso de estilo. Y casi al final del libro, un exergo de Bob Dylan que viene a traer de vuelta a Haroldo Conti: “Y aunque la línea está cortada señalando el fin, yo sólo digo adiós hasta que nos veamos de nuevo”. Muy segura, por lo demás, para la senda por donde van el samurái, el poeta y el cazador.

- Maggie Mateo regresa como narradora - 20 de mayo de 2025

- Adiós a Mario, discípulo de Don Miguel - 16 de abril de 2025

- El detective salvaje y la traductora insumisa - 6 de abril de 2025