Vine a las imágenes de esta película porque me dijeron que un tal Rodrigo Prieto se había atrevido a realizarla. Un amigo me lo dijo. O para ser más atinado fueron dos: uno desde Colón, en la provincia de Matanzas, Lincoln Capote, y desde el otro mundo Eliseo Alberto. Los dos, escritores. El primero en una conversación: Va a salir la película, Eugenio, será un gran momento; y el segundo en un sueño: No dejes de verla, que Rodrigo puede hacerla como Dios manda… Entonces no pude hacer otra cosa sino decirles que así lo haría: así lo he hecho.

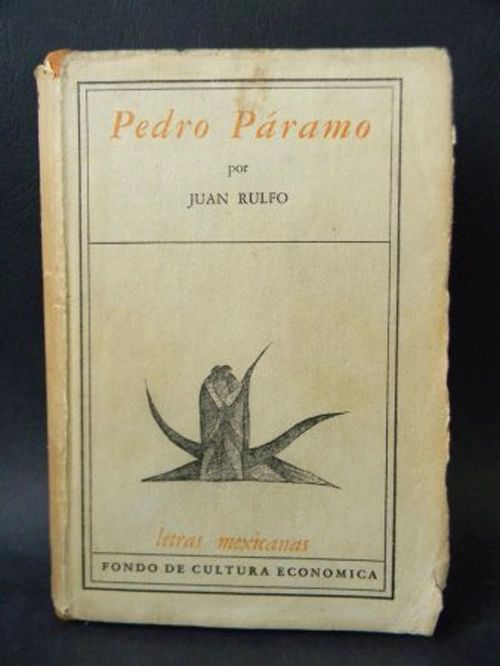

Recuerdo la primera vez que leí la más célebre novela mexicana, Pedro Páramo, de Juan Rulfo (1917-1986), en un volumen de la colección Literatura Latinoamericana de Casa de las Américas, del año 1968, junto a El llano en llamas, los cuentos del autor: el diseño de Umberto Peña, el color terroso con unos matices como traídos de la mismísima Comala, y el prólogo de Antonio Benítez Rojo: “…de pronto se está sumergido en la muerte y se mira desde abajo, el pensamiento detenido en una reflexión eterna”.

De entonces a hoy, el largo camino de la narrativa en lengua española, muy específicamente la escrita por los novelistas latinoamericanos en su más amplio diapasón, no ha sido ajeno a la resonancia de Pedro Páramo; sus exégesis interminables y la rendida admiración de grandes figuras de la literatura, su venturoso itinerario desde la primera vez que apareció en México —el año 1955 por la editorial Fondo de Cultura Económica—, su viaje a más de treinta lenguas gracias a las incesantes traducciones, la convierten en un clásico inagotable.

De entonces a hoy, el largo camino de la narrativa en lengua española, muy específicamente la escrita por los novelistas latinoamericanos en su más amplio diapasón, no ha sido ajeno a la resonancia de Pedro Páramo; sus exégesis interminables y la rendida admiración de grandes figuras de la literatura, su venturoso itinerario desde la primera vez que apareció en México —el año 1955 por la editorial Fondo de Cultura Económica—, su viaje a más de treinta lenguas gracias a las incesantes traducciones, la convierten en un clásico inagotable.

La novela se abre con la confesión en primera persona de Juan Preciado, la promesa que hiciera a su madre poco antes de morir: el retorno a Comala para demandar a su padre, Pedro Páramo (“Exígele lo nuestro”) lo que estuvo obligado a darles y nunca les dio, en un viaje a través de la memoria y sus desvelos, un tiempo hondamente marcado por violencias públicas y privadas, que convierte al lector en vecino de aquel lugar, para acostumbrarlo a convivir entre los difuntos, pues en ello reside la cuestión: estamos en las posesiones de la muerte.

Así las cosas, asalta una pregunta tan ineludible como tajante a propósito de aquel adusto individuo: “¿Quién es?”… La respuesta por excelencia es la que le da el arriero que acompaña a Juan Preciado a su arribo al lugar: “Un rencor vivo”. Pero vale fijar lo que añade casi de inmediato al recién llegado: “Pedro Páramo murió hace muchos años”. De inmediato, las fronteras entre lo visible y lo invisible parecen derretirse a la manera de aquel reloj de Salvador Dalí en un proverbial cuadro suyo: lo que se ve en Comala es lo que no se ve, y viceversa.

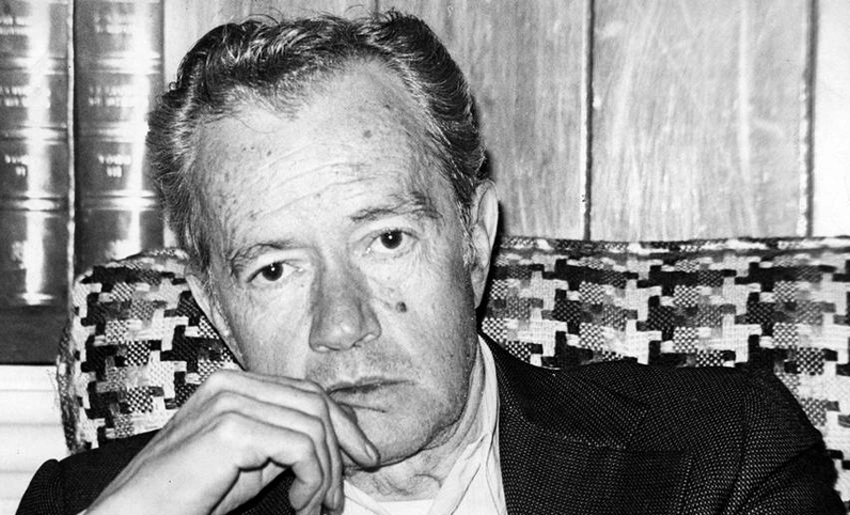

Al referirse a su célebre novela, el autor no deja dudas. En una entrevista que le hiciera otro importante escritor mexicano, Fernando Benítez, incluida junto a otros textos en el libro Juan Rulfo. Homenaje Nacional, que reúne cien fotografías tomadas por él mismo —es muy necesario recordarlo: era un excepcional artista del lente— publicado por el Instituto Nacional de Bellas Artes de México en 1980, es él quien la valora con escueta precisión: “Di con un realismo que no existe, con un hecho que nunca ocurrió y con gentes que nunca existieron”.

Sin embargo, el propio Rulfo es más que explícito en esa entrevista al afirmar algo que resulta esencial: “…las gentes de Pedro Páramo no tienen cara y sólo por sus palabras se adivina lo que fueron”. Es así como esta novela lleva adelante su poder de persuasión, y para quien desea distinguir las claves de tal armazón, nada mejor que lo dicho por su creador: “Sí hay en Pedro Páramo una estructura, pero es una estructura construida de silencios, de hilos colgantes, de escenas cortadas, donde todo ocurre en un tiempo simultáneo que es un no tiempo”.

Es el “tiempo simultáneo” que fija al hombre, equivalente su designación a ese hálito que recorre toda la novela: digamos “Pedro Páramo” y he ahí a esa “Piedra Desamparada” en medio de alturas frías y devastadoras, solitario en obras y concentrado en pensamientos, cacique y patrón de destinos y caudales, padre de tantos hijos como deseos lo arrasaron, y jefe de tantos vasallos como ímpetus lo impulsaron, pero sobre todo —y he ahí la razón capital de su existencia— el niño remoto a quien le arrebataron a la niña de sus ojos: Susana San Juan.

Uno de los más eminentes admiradores de Juan Rulfo, su coterráneo Carlos Fuentes, lo advierte muy bien en un capítulo de su libro de ensayos La gran novela latinoamericana al retratar al personaje Pedro Páramo tal cual es: “…señor de horca y cuchillo, amo de vidas y haciendas, dueño de una voluntad que impera sobre la fortuna de los demás (…), profeta armado del capricho y la crueldad impunes (…), tiene una falla secreta (…), Susana San Juan, con la que soñó de niño, encerrado en el baño, con la que voló cometas y se bañó en el río”.

Y añado otra observación señera de Fuentes en ese texto: “Los mitos siempre se han contado junto a las tumbas; Rulfo va más lejos: va dentro de las tumbas”. En ese orden, de acuerdo con tan ilustre descifrador de Pedro Páramo, se halla la médula misma de una novela que, como una tragedia griega, se erige en lo más alto del imaginario de la literatura universal: “La tierra de los muertos es el reino de Juan Rulfo y en él este autor crea y encuentra su arquetipo narrativo, un arquetipo íntimamente ligado a la dualidad padre/madre, silencio/voz”.

Todo ello tiene una gravitación muy especial para trasladar ese mundo narrativo al quehacer del cine: ¿cómo convertir tal entramado verbal en una película? La respuesta se encuentra —y de manera muy fausta— en el debut, como realizador cinematográfico, de un gran director de fotografía, también mexicano como el escritor: Rodrigo Prieto (1965), artífice, entre muchas, de obras de maestros como Alejandro González Iñárritu (Amores, perros, 21 gramos, Babel, Biutiful) y Martin Scorsese (Silencio, El lobo de Wall Street, El irlandés, Los asesinos de la luna).

Se conjugan varios factores de muy considerable valía en esta “lectura” de Pedro Páramo que, auspiciada por Netflix, ha hecho posible un maestro del lente devenido creador total; en lo primero deben resaltarse las imágenes “capturadas” por el propio realizador y con la colaboración de Nico Aguilar: contenidas, parejas, sobrias, elocuentes, que no sólo parecen susurrar a los ojos los parajes exteriores e interiores de Comala, sino que además, muy importante, hacen guiño una y otra vez, desde los colores, a las fotos en blanco y negro que hacía Juan Rulfo.

Si difícil resulta aceptar el desafío de poner rostros de actores a los de personajes, cuyos semblantes forman parte de las intimidades de tantos y tantos lectores, no por tal advertencia es imposible lograrlo: Pedro Páramo en 2024 trae a la pantalla los rasgos imaginables de aquel elusivo señor de la muerte, aparecido en 1955 a la sombra de la novela que lo resguarda, y así lo confirma la actuación de Manuel García Rulfo; otro tanto ocurre con Tenoch Huerta en la caracterización de Juan Preciado, y Mayra Batalla como Damiana Cisneros, por citar tres ejemplos.

Rodrigo Prieto logra, con impecable sabiduría visual, atinado orden expresivo, y hondo dominio textual, el laurel para Pedro Páramo como película, y se puede apreciar que conoce de memoria sus palabras y sus silencios, para retar al espíritu de García Márquez, quien decía que “podía recitar el libro completo, al derecho y al revés, sin una falla apreciable”. Jorge Luis Borges, en prólogo que le escribiera, dice que es “una de las mejores novelas de las literaturas de lengua hispánica, y aun de la literatura”, y ello resalta al volver a Comala con Pedro Páramo.

- Maggie Mateo regresa como narradora - 20 de mayo de 2025

- Adiós a Mario, discípulo de Don Miguel - 16 de abril de 2025

- El detective salvaje y la traductora insumisa - 6 de abril de 2025