Tal vez uno de los pasajes más hermosos y cardinales de José Lezama Lima (La Habana, 1910 – 1976) sobre Cuba y su historia, fue escrito para el número especial de la Revista Cuba, de octubre de 1968, dedicado al centenario del grito de independencia de La Demajagua —mensuario que por entonces aunaba reportajes y prosas diversas, así como fotos, de firmas relevantes, con diseño gráfico tan audaz como loable—. El escritor que dos años antes había conmocionado los horizontes de la literatura latinoamericana con Paradiso, una novela tan bizarra como excepcional, entregaba un retrato de tiempo y estirpe.

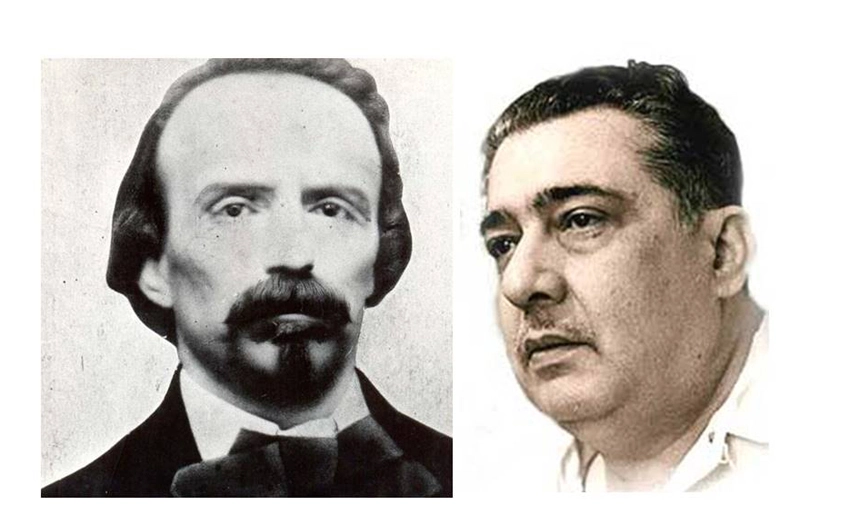

“Una frente cuadrada, como en el centro de su cuerpo, donde las decisiones no parecen mostrar pliegues, fisuras, huellas ya hoy vagarosas; unos ojos indeclinables, una cabellera rígidamente gobernada, y en la otra mitad del contraste, una mano fina y en extremo nerviosa empuñando un espinazo de manjuarí, un ácana entregada por los jefes secretos, con empuñadura juramentada, con la eternidad germinativa del carey”: he ahí, como captado por el lente de un fotógrafo inmerso en un atisbo ensoñado, al universal bayamés que abre todos los caminos, Carlos Manuel de Céspedes (1819 – 1874).

Trece años después de su publicación —y cinco luego del fallecimiento del autor—, la inclusión de Céspedes: el señorío fundador en Imagen y posibilidad, selección realizada por Ciro Bianchi para la Editorial Letras Cubanas, con artículos y ensayos aparecidos en revistas y periódicos, no recogidos antes, coloca en primer orden uno de los argumentos que mejor distingue la lectura de Lezama sobre lo que él definiera, en conversación con Armando Álvarez Bravo, como “una totalidad —que es lo cubano— sobre la cual creo que nuestra cultura y nuestra presencia en el mundo está urgida de una verdadera difusión”.

Eje del mundo natural lezamiano —y por ende de la historia en su devenir, afincada en solicitudes que entrelazan los destinos de familia y nación desde los orígenes—, el hogar es centro de todo despliegue posterior y, tal como señala en su Homenaje a René Portocarrero —incluido en el último libro de ensayos que publicara, La cantidad hechizada, en 1970—, “en la familia cubana (…) fino tejido de resistencia llega siempre a constituir la casa como centro para las prolongaciones de la imaginación”. Es así como el texto que da pie a esta columna, glosa al prócer con aquella habitual riqueza metafórica.

Una experiencia personal me resulta inolvidable y no puedo dejarla a un lado. La primera vez que visité la casa natal de Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo, restaurada y conservada con cuidadoso criterio museográfico, de recorrerla y detenerme en sus aposentos, de entender cómo los sentidos podían trasladarme a un siglo lejano, tuve igualmente la sensación de estar paseándome por los espacios familiares de Paradiso, como si la casa de la familia del joven José Cemí en lo profundo de La Habana, tuviera una duplicación en la noble morada que exalta y salvaguarda el ánimo.

Resulta plausible que Céspedes: el señorío fundador, salvado de los laberintos de las hemerotecas, no sólo forme parte de un título tan singular —vale recordar que allí están, entre otras piezas notables, la semblanza de un poeta (“Introducción a Zenea”), el recuerdo de Ballagas (“Gritémosle: ¡Emilio!”), o el hechizo de un conferenciante (“García Lorca: alegría de siempre contra la casa maldita”)—, sino que amplíe con creces los dominios bibliográficos activos de Lezama en torno a una de sus parcelas más jugosas y seductoras a la hora del ensayo: la de los grandes nombres y espacios del siglo diecinueve cubano.

Admirable es el retrato, tan fiel en época y tan notable en distinción, que Lezama registra; como una crónica de exaltación y recuento al uso de la lengua española en su edad dorada, la visión que ofrece del patricio es como si hojeáramos un álbum de postales que compendiaran las horas de una vida entre plenitudes, reclamos y expiaciones; así ve a Céspedes entrando en Bayamo: “Ahora se muestra sobre su alazán, un tanto aislado, pero rodeado de sonrisas, de vecinos que inclinan la cabeza y le dejan el paso para que su señorío se expanda en la otra dimensión que surge”.

Con un puñado de líneas, el poeta que escribe tal relación a manera de imagen fotográfica en aumento —no hay que olvidarlo: también se está en presencia de un poema por otras vías—, remarca el signo y el sello de la contienda, desde las entrañas y las contradicciones de sus protagonistas, con todas sus evidencias: “El señorío de la revolución de 1868, es la rebelión de una inmensa familia, los bautizos y la muerte en la vecinería. (…) Cuando llegan las otras provincias, los vínculos de la sangre se aflojan (…), se desconocen y no interpretan las piedras encendidas en un espacio indescriptible”.

“Las piedras encendidas…”: he ahí una alegoría, más que afianzada, la que usa Lezama para precisar el carácter del acto protagonizado por Céspedes en La Demajagua, ese “espacio indescriptible” que escapa a cualquier explicación o reverbero de locuacidad, en tanto se entremezclan todas las discreciones y todas las incertidumbres. Así ve al rancio hidalgo ya casi a las puertas de su sacrificio en San Lorenzo: “Saltando de montaña a cabaña (…). Ha salido de las opulentas salas bayamesas, entre velones y bandejas, con insinuaciones y violines, mientras las luces oscilan y la noche marca su definitiva franja”.

Y es entonces cuando irrumpe la hora suprema de aquel criollo erguido: “Se va aislando para la muerte, su destino lo va retocando. Ya está en un hondón y no sabe quién lo acecha y quién lo quiere. Continúa en su paseo señorial, revisando lo conversado, el amor y la dama del ajedrez. Son la gente movilizada entre el río y el espinazo calizo, escasas de parla, que le sonríen y le buscan. (…) Por todas partes, una soledad y un aroma, diríamos, una soledad aromosa. (…) Frente al bohío una mesa, el tablero y la cabalgata del alfil. ¡Cuidado que el caballo va a saltar un roquero!…”.

Frente a las piezas que configuran las partidas en la serranía, llega el momento en que la vieja dama toca a las puertas del cobijo que es el último dominio del universal bayamés: “Le enseña la cartilla a unos y con otros juega al ajedrez. Cercano a la muerte, gana más hilado su señorío. El misterio del alfabeto ha sido recorrido, ya la torre cuida al rey. Suenan disparos. Arrastrado por un caballo entra en Santiago. Pertenece a los que han penetrado muertos en la ciudad prometida. Su hijo va recorriendo los cabellos, que al ser arrastrado, han quedado con su sangre en las rocas. Su historia entre las rocas”.

Como los cronistas del siglo de oro de la lengua española —tal como se ha apuntado antes—, pero asimismo con el arrojo de la metáfora más impecable en tales posesiones, hay en Céspedes: el señorío fundador una muestra más de la pasión de su autor por dos razones capitales a la hora de su recuento: vida y obra, y vale asentarlas con palabras suyas en entrevistas con Tomás Eloy Martínez y Ciro Bianchi, respectivamente: “La grandeza del hombre es el flechazo, no el blanco” y “El poeta es el guardián de la semilla”. Así las cosas, el flechazo y el guardián se dan cita con Céspedes visto por Lezama.

- Maggie Mateo regresa como narradora - 20 de mayo de 2025

- Adiós a Mario, discípulo de Don Miguel - 16 de abril de 2025

- El detective salvaje y la traductora insumisa - 6 de abril de 2025