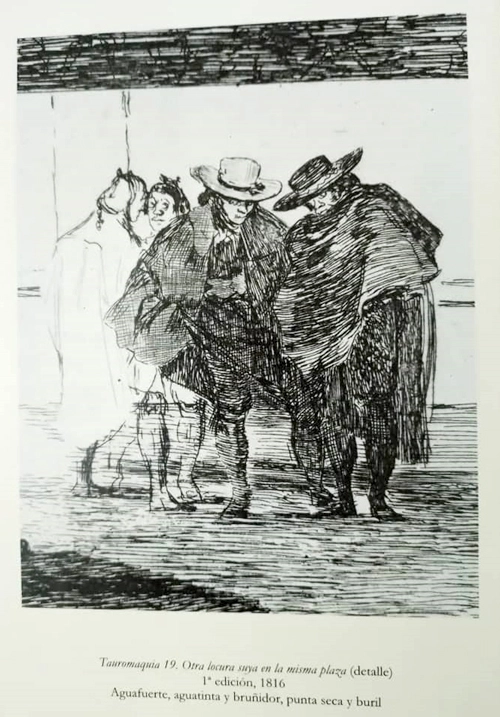

Hace muchos años, para ser más exactos en abril de 2002, al recorrer la exposición de la “Tauromaquia” de Francisco de Goya, en el Museo Nacional del Prado en Madrid, me encontré con Jorge Hidalgo… No, no es que él, cuya vida y obra son parte esencial de la vida holguinera, estuviera allí, frente a los dibujos y aguafuertes —estos con la destreza gráfica de aguatinta, punta seca y buril, pericia del grandísimo artista—, sino que en muchas de aquellas piezas palpitaba uno de los ascendientes más tenaces y verificables suyos.

Hay uno de aquellos grabados —su primera edición de 1816—, la “Tauromaquia 19”, titulada “Otra locura suya en la misma plaza”, en la que dos hombres, discretamente embozados bajo sus sombreros cordobeses, conversan, apasionados de los toros y de los diestros matadores que protagonizan las corridas… Para una curiosa traslación en la máquina del tiempo, parecían salidos de algún dibujo de Hidalgo, como si los hubiera prestado a Goya, cuando más bien, lo cierto es que el bisnieto lleva consigo a su bisabuelo.

Hay uno de aquellos grabados —su primera edición de 1816—, la “Tauromaquia 19”, titulada “Otra locura suya en la misma plaza”, en la que dos hombres, discretamente embozados bajo sus sombreros cordobeses, conversan, apasionados de los toros y de los diestros matadores que protagonizan las corridas… Para una curiosa traslación en la máquina del tiempo, parecían salidos de algún dibujo de Hidalgo, como si los hubiera prestado a Goya, cuando más bien, lo cierto es que el bisnieto lleva consigo a su bisabuelo.

He recordado todo aquello al andar, con aplicación y sosiego, por las “Alabanzas (…sin vítores ni consignas)”, la muy reciente exposición de Jorge Hidalgo, abierta en la Sala Pequeña del Centro de Arte de Holguín, a la sombra del aniversario treinta y tres de esa institución, y que constituye un reencuentro de excelencia con uno de los creadores más inagotables del arte cubano, que ahora, poco más allá de sus ochenta años, vuelve al ruedo —para no relegar la terminología taurina—, como un pintor torero que va por otra palma.

Unas cuarenta obras —despliegue de técnicas mixtas, y acrílicos, sobre cartulinas y lienzos— conforman esta muestra de una aplicación tan extrema como sugestiva, resultado de un año de trabajo, faena considerable y apasionante en el ímpetu creativo que se explaya más allá de calendarios y juicios al respecto: como sus mayores en el aprendizaje de la disciplina y la reserva adecuadas, a la hora de sumergirse en las aguas de la cartulina en blanco o del lienzo vacío, el virtuoso de estas “Alabanzas” exhibe su potestad.

Distinción muy subrayada en el quehacer de Hidalgo es también su voluntad de marcada estirpe literaria, y en la ocasión que ocupa estas líneas, vale distinguir cómo los títulos de las piezas no sólo son la identificación de cada una, sino además la sugerencia para adentrarse en ellas, o mejor, lo posible de establecer desde cada nombre, un diálogo de correspondencias entre lo que puede verse y lo que está sugerido, a la manera del ánima que se aloja en lo subjetivo de figuras y colores: el secreto mismo de cada una.

Algunos ejemplos de tales títulos son demostrativos de lo apuntado: “Pasión en el cuarto de luna”, “La chica de la cinta y la cara sucia”, “En busca del Sueño Perdido”, “Gente de Páramo”, “Yemayá y el Iyabó”, Hijos de la costa”, “Fragmentos a su imán”… Allí están, entre otras reminiscencias de páginas muy bien leídas, los mundos de Marcel Proust, Juan Rulfo, Lydia Cabrera, Lezama Lima, al lado del entorno donde el pintor tiene su mirador, capacidad muy precisada de asomarse a los trabajos y los días de su gente.

Es precisamente la literatura, una zona esencial en la biografía artística de Hidalgo, y no sólo por su capacidad de lector infatigable, que deja siempre notorias evidencias de escritores a lo largo del camino suyo; novelas como “El reino de este mundo”, de Alejo Carpentier, “Cien años de soledad”, de Gabriel García Márquez; “El obsceno pájaro de la noche”, de José Donoso, y “El pan dormido”, de José Soler Puig; la poesía de César Vallejo, Gloria Fuertes y José Hierro; apenas un puñado de tales pasiones en no pocos de sus cuadros.

Obra que gravita poderosamente sobre aquel, es, sin dudas, la de Lydia Cabrera —y de forma especial “El Monte” y “Cuentos negros de Cuba” —, que marca con creces los derroteros de su labor desde hace varios años; iniciado en los cultos afrocubanos, ha sabido llevar su muy personal y enjundiosa lectura de ese orbe fecundante, para suscribir desde la pintura, lo que Lezama advertía sobre esa extraordinaria mujer: “… tiene la imprescindible nobleza de aclarar el cuestionario que debe situarse en la introducción a nuestra cultura”.

Muy bien ha apuntado Erian Peña, en las palabras del catálogo, con esmerada ponderación y puntual certeza, a propósito de lo antes referido sobre la presencia del legado de Lydia Cabrera: “Observar la obra de Jorge Hidalgo es pararse frente al Monte. Miramos una de sus piezas y el Monte, en su espesura de significados, se nos abre a los ojos y los sentidos, a los caminos de la espiritualidad, para dejarnos avanzar, sin temor a la maleza y sus bifurcaciones, en lo prístino, intuitivo y orgánico de los misterios de la vida”.

Algo que no puede olvidarse a la hora de los empeños literarios de Hidalgo, es que la condición de poeta forma parte de sus posesiones más entrañables; su libro “Memoria del espejo” —publicado por Ediciones Holguín en 1990— reúne una treintena de textos que refrenda tal condición, y por lo demás —tal como señala el título—, fijación de ambas condiciones con limpieza y carácter, la voz y el trazo en visión conjunta para compartir destino: “Feliz claridad la que conduce su mano /incidiendo persistente en la piel de la savia”.

Tiene “Alabanzas” un ejemplo muy alto de cómo Hidalgo domina el origen del rasgo con el ímpetu del momento, la naturaleza multiforme como identidad de ambiente, la observación que deslinda personajes y tramas, la capacidad para descubrir deseos y mutaciones, el conocimiento de indagar desde lo más intrincado de angustias y recuerdos, incertidumbres y añoranzas, para establecer un muestrario donde la humanidad es suma de representaciones, desde lo más remoto hasta el ahora mismo de quien observa.

Ya lo había advertido Reynaldo González en un texto sobre el artista: “Jorge Hidalgo no retrata lo que ve, sino lo que siente y presiente. (…) Mundo aparentemente cerrado, pero anhelante. Imperativo, pero ansioso de un diálogo que sólo la mirada inteligente alcanza”. Heredero de Fidelio Ponce y de Antonia Eiriz, pero también de Willem de Kooning, Jackson Pollock y Mark Rothko —por citar nombres insoslayables en su linaje—, hay en el itinerario del tiempo suyo la heredad de quien ha sabido ser el pintor que lee a Goya en el Monte.

- Maggie Mateo regresa como narradora - 20 de mayo de 2025

- Adiós a Mario, discípulo de Don Miguel - 16 de abril de 2025

- El detective salvaje y la traductora insumisa - 6 de abril de 2025