¿Una guagua como la “Catedral” —a la manera de la célebre novela de Vargas Llosa—?, o ¿tal vez una película?… Ambas posibilidades me abordan al leer La guagua de Babel, de Carlos Esquivel (Elia, Las Tunas, 1968), tan audaz como inusitado cruce de caminos al amparo de la poesía, y lo que ella expresa “mientras traza su curva el pez de fuego”, al decir del gran Antonio Machado —título inolvidable, además, de Manuel Díaz Martínez, publicado en 1984 por la colección Manjuarí, de Ediciones Unión—.

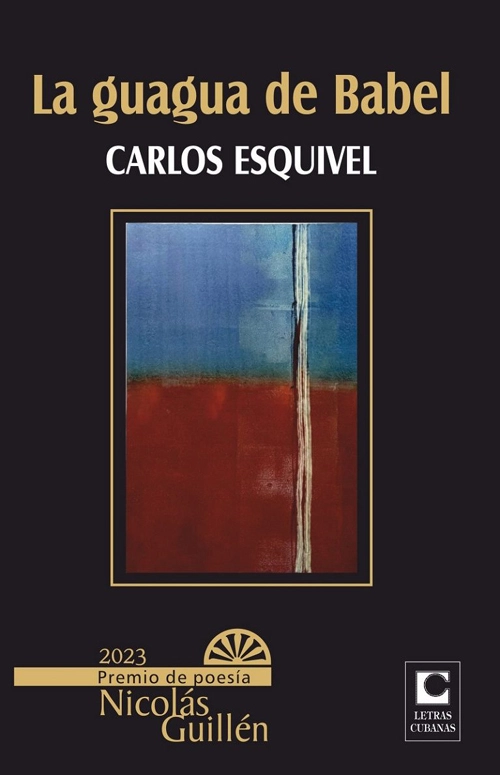

Ganador del Premio de Poesía Nicolás Guillén 2023, el libro que origina estas líneas da fe de una travesía cumplida; su autor ha ido estableciendo los términos de una zona —la de su poesía, por supuesto— donde la palabra y su argamasa se convierten en un notable carruaje —y vale recordar el placer de La lentitud que advertía Kundera en su novela, el coche tirado por caballos, la mirada a través del camino—, desentrañar las mil y una posibilidades de la vida misma, la familia, la historia, la lectura, el cine, la pelota, el fútbol…

Buenas sorpresas me depara siempre el encuentro con los libros de Carlos Esquivel, a la hora del poema y sus entrañas, de modo específico el carácter para llevar adelante, con destreza, algo que anotaba Octavio Paz en El arco y la lira: “En la creación poética no hay victoria sobre la materia o sobre los instrumentos, como quiere una vana estética de artesanos, sino poner en libertad la materia. Palabras, sonidos, colores y demás materiales sufren una transmutación apenas ingresan en el círculo de la poesía”.

Buenas sorpresas me depara siempre el encuentro con los libros de Carlos Esquivel, a la hora del poema y sus entrañas, de modo específico el carácter para llevar adelante, con destreza, algo que anotaba Octavio Paz en El arco y la lira: “En la creación poética no hay victoria sobre la materia o sobre los instrumentos, como quiere una vana estética de artesanos, sino poner en libertad la materia. Palabras, sonidos, colores y demás materiales sufren una transmutación apenas ingresan en el círculo de la poesía”.

Tal aseveración es vital a la hora del viaje que propone La guagua de Babel: estamos en presencia de una mutación que escapa a los límites, siempre excluyentes y ya no pocas veces desfasados, de los géneros literarios tradicionales —¿poema?, ¿cuento?, ¿novela?, ¿ensayo?… —; un texto unitario conformado por setenta fragmentos, y en ello a lo que se refería el gran poeta mexicano de “poner en libertad la materia”, esta vez con un brío que se abre a intrépidas perspectivas, dominadas por un ágil placer discursivo.

Lo primero en este libro es lo factible de traer una narración legendaria de la cultura universal, para leer lo insular desde las coordenadas del mundo y viceversa: Babel, la historia de los supervivientes del Diluvio, que levantaron aquella torre para alcanzar el cielo, y, el trastorno divino creado para que ya no se comprendieran entre ellos, se convierte aquí en una guagua en la que caben tantos pasajeros como edades posibles de la historia, algo así como un Titanic en punta hacia una colisión con los hielos de la sinrazón y sus profetas.

“Les dije a mis amigos que si hiciéramos una exposición de cosas muertas, inservibles, esas con las que arman nuestros reinos, cosas a no reanudar, comenzáramos con las que milagrosamente quedaran vivas” (LXVI), se advierte en tal segmento, sin dudas un perfecto umbral, pues son las palabras, sobrevivientes de excepción, alojadas en la memoria del poeta —una suerte de Homero avivando la Ilíada, en una época que convida, por todas partes, a releer las claves de aquella demolición—, las que confirman el milagro.

Tres nombres tutelares gravitan sobre La guagua de Babel, tres obras que puntean en lo más hondo de su itinerario, y, muy tentadoramente, conducen a lecturas transversales que muestran la presencia de tales estirpes, muy bien definidas en la enérgica armazón poética realizada por su autor: Iluminaciones, de Arthur Rimbaud; En el camino, de Jack Kerouac; y Aullido, de Allen Ginsberg, textos que, muy lejos de agotarse en las rutas literarias de cada día, no dejan de ser vías conexas con la escritura del arrebato imperante.

“Unos argelinos llegaban en tren a París, unos alemanes se metían en la ópera. Las hilanderas anotaban los sueños de marsellesas en minifalda. Había un viaje de filósofos resentidos. Todo era tuyo, o sea, abandonado” (XVIII), como una vuelta al poema del francés: “Ante la idea de buscar teatros en este circo, me respondo que las tiendas deben encerrar dramas bastante sombríos”, y recordar entonces a Pierre Michon cuando advierte en su biografía que “Rimbaud (…) se ha vuelto de cara a la pared y duerme con sueño de plomo”.

Por su parte, lo decisivo de Kerouac al apuntar que “lloviznaba y todo era misterioso al comienzo de nuestro viaje. Me decía que todo iba a ser una gran saga en la niebla” —cómo La guagua de Babel corre En el camino—, tiene su fiel en el espejo: “No conoces la carretera que lleva al norte y al sur: No la conoces, porque hay una rápida intersección (burdos pistoleros, bancos Lehman, un asesino nunca obediente), y la posibilidad de que abandones y no escuches el débil cuerpo parecido al tuyo, a prueba de ciertas brumas” (XXIII).

Y el Aullido sin fin del (otro) lobo estepario bajo los cielos americanos, como un taladro resonando en las penumbras: “Quienes garabateaban toda la noche, rocanroleando sobre encumbradas encantaciones que en las mañanas amarillas resultaban no ser más que estrofas de galimatías”, se asegura en el trayecto que dispone el poeta cubano…: “Voy a soledades quemadas por la aceptación de ningún regreso: a ellas vuelvo. Hacia urbes chirriantes de cláxones, bares llenos de insomnes, costas que se multiplican” (XLVII).

Para quienes viajan en La guagua de Babel, una “Catedral” —como ya se ha dicho, a la manera de la novela de Vargas Llosa, pero esta vez una abisal trama poética—, que se desglosa a favor de una conversación sobre ruedas, la afluencia de nombres provenientes de siglos inagotables, revisitados una y otra vez, entre los horrores y las luces de “la historia interminable” —claro que en las antípodas de aquella bella novela de Michael Ende—, refrenda la visión panorámica que se avista desde tan vigorosa arquitectura verbal.

Por último, ¿tal vez una película?, tiene su definición mejor: autor de un libro con casi ochenta poemas dedicado íntegramente al cine —y vale recordar que junto a Un oficio del siglo veinte, de Guillermo Cabrera Infante, El boulevard de los Capuchinos puede conformar el dúo más alto del ingenio literario cubano en esa parcela—, ahora el poeta Carlos Esquivel sabe transformarse en realizador; “De cualquier modo, siempre los caminos nos llevan donde no queremos ir”, reza al final del libro, y así lo indica una guagua en la noche de los tiempos.

- Maggie Mateo regresa como narradora - 20 de mayo de 2025

- Adiós a Mario, discípulo de Don Miguel - 16 de abril de 2025

- El detective salvaje y la traductora insumisa - 6 de abril de 2025