¿Puede un poeta cubano, ahora mismo, conversar con un escritor uruguayo fallecido hace casi treinta años, uno de los grandes narradores de la lengua española?, ¿Tiene que mediar para ello alguna circunstancia parapsicológica, es decir, de apreciación extrasensorial?, ¿Es necesaria una invitación a un complot de fantasmas?… No, de nada de eso se trata: la literatura es siempre más que suficiente para tal probabilidad, y así lo muestra José Luis Serrano (Estancia Lejos, 1971) cuando asiste a una cita con Juan Carlos Onetti.

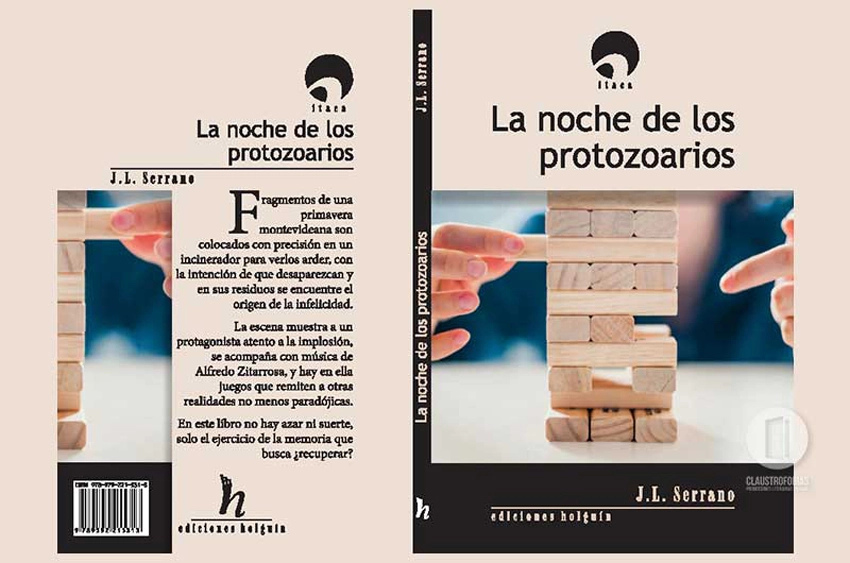

La reciente publicación de La noche de los protozoarios (Colección Ítaca, Ediciones Holguín), propone una aventura narrativa en la que las urdimbres de la ficción y el aliento de la poesía, sin fondear con fijeza en lo uno o en lo otro, sino más bien a favor de un encuentro de permutaciones que imagina roles y pertenencias, se trenzan a la manera de un libro único, algo inusual en las potestades insulares de la creación verbal, y ello asentado en el goce de la palabra: no en balde Serrano es un poeta con todo el arsenal en mano.

Pero lo primero, antes de abordar el libro, es advertir el calado de su título y, muy especialmente, qué alcance puede tener en relación con el mundo de Onetti (Montevideo, julio 1 de 1909 – Madrid, mayo 30 de 1994), autor no exclusivamente de novelas y cuentos que se adentran en las coordenadas más insondables de la condición humana, sino también “fundador” de una de las regiones más indómitas de la ficción latinoamericana, Santa María, tan legendaria como el Macondo de García Márquez, o la Comala de Rulfo.

La noche de los protozoarios —el escritor es explícito en su vocación onettiana, y no únicamente por el exergo definitorio del uruguayo que abre las puertas del libro, como un candil para el lector: “Yo hubiera preferido un grito, una mueca incomprensible, alguna forma de locura” — alude de inmediato a dos condiciones que laten en el orbe de Onetti, y que son el soporte de la “visita” que le hace Serrano: la noche dominante piel adentro, y las células microscópicas que devoran desde allí, la depredación sin piedad a la hora del alma.

Para quienes gustan de reducir los quehaceres literarios y sus miras en estamentos —novela, cuento, poesía, teatro, ensayo…—, vale recordar, una vez más, que los tiempos ya no son propensos a tales observaciones: el mestizaje más profundo hace de las suyas a la hora de la literatura, y el arte de narrar, por ejemplo, es suma que exalta todas las posibilidades —Octavio Paz apuntaba: “La palabra, al fin en libertad, muestra todas sus entrañas, todos sus sentidos y alusiones, como un fruto maduro…”—.

Poseedor de un conocimiento tan preciso como vivificante del acento a la hora del verso y sus atributos —un ejemplo de excelencia es Geometría de Lobachevski, tal vez uno de los autorretratos poéticos más sutiles y penetrantes en clave cubana, si de construcción rimada se trata—, José Luis Serrano ha sabido hacer muy suya la máxima de W. H. Auden: “Benditas sean las reglas métricas, que impiden las respuestas automáticas y nos obligan a pensarlo todo una vez más, libres de las ataduras del Yo”.

A diferencia de lo anterior, en La noche de los protozoarios, las ataduras del Yo son imprescindibles para verificar lo narrado; se trata, como he apuntado al comienzo, de un libro que puede deslindarse como una conversación entre un poeta y un novelista —Serrano y Onetti, puntuales—, pero de una manera distinta a una plática usual: el poeta es aquí un narrador sobre cuyas espaldas gravita no sólo el mundo del novelista, la inmanencia de personajes y situaciones provenientes de aquel irreductible linaje imaginario, sino también lo posible de una variación a fondo: relato y recordación coligados.

Estructurada en cuatro partes muy bien delimitadas —Pequeñas estafas, Finisterre, Litografía, y Un pasadizo hacia otra cavidad—, la narración de José Luis Serrano participa de un desglose en el que, sucesivamente, se colocan las piezas de un viaje sentimental —sí, sin dudas, de eso se trata: a la manera de un Stendhal de los predios digitales, el protagonista cruza al sur, la Sicilia anhelada del francés es aquí el Montevideo ocasional del cubano— que admite dos lecturas potenciales: la memoria que recobra, y su anotación.

Pequeñas estafas es el comienzo, con la sombra diluida de Onetti (no hay dudas: La vida breve, homenajeada) como una inflexible rúbrica sobre las trazas de los cuerpos —ella y él a la sombra del sexo, el alcohol y el goce, los vistazos de Bukowski, un hotel de La Habana…—, reversibles entre gemidos y ansiedades, disquisiciones y desatinos, los amantes empeñados en sus posesiones al límite: “La consumación del placer se sitúa en una franja que no es posible para ambos dentro del mismo horizonte de sucesos”.

Finisterre —la “navegación” que conduce a la caída en el vacío, los cuerpos en el último despeñadero—, la más onettiana y hermosa sección del libro, muy montevideana, con ascendencia en la proverbial Santa María, es un “diario de conquista” en el que las voces de “él” y “ella” alzan un lacerante contrapunteo: “Será que me entristece causarte dolor. O a lo mejor es otra cosa. Puede que no quiera perderte del todo, porque de una forma que ni yo misma entiendo necesito de vos y me conviene tenerte así. Mitad vivo y mitad muerto”.

Litografía, por su parte, es la crónica de un recorrido anunciado, el poeta cubano con su cuadro bajo el brazo por calles de Montevideo —“un hombre calcinado por la radiación que camina bajo la lluvia en una ciudad deshabitada” —, y de nuevo, no pocas veces, la extraña sensación de desandar lugares ya conocidos, las canciones de Zitarrosa como un rumor a lo lejos, recuerdos que se mezclan, sensación de desplazamiento por una capital entre el insomnio y el sueño: un mapa leído y vivido, reencontrado.

Y, finalmente, Un pasadizo hacia otra cavidad, el cierre que enlaza con el principio —“la maté con el video donde Bukowski habla de la superioridad del alcohol respecto a la mariguana”—, fotos y bebidas viejas, inolvidables “el Hermoso Borracho” y “la muchacha de la Orquesta de Cámara (que) es enferma a la literatura yanqui” pues “su violín se llama Cormac” —alusión al último descendiente del gran Melville, McCarthy por supuesto—; todo para la consumación: “Una gran ola de tristeza me hizo despertar”.

Vale recordar, tras la lectura de La noche de los protozoarios, a Mario Vargas Llosa en su libro El viaje a la ficción, sobre el gran escritor uruguayo, al decir que su obra “es, sobre todo, literatura, vida alternativa, vida creada, vida hecha de imágenes y de lenguaje, construida con una materia prima de experiencias humanas y traumas históricos y sociales”; así lo ha entendido muy bien un poeta cubano, al incursionar con plenitud de dominio y arrojo de imaginación en la narrativa, algo que se confirma cuando Serrano conversa con Onetti.

- Maggie Mateo regresa como narradora - 20 de mayo de 2025

- Adiós a Mario, discípulo de Don Miguel - 16 de abril de 2025

- El detective salvaje y la traductora insumisa - 6 de abril de 2025