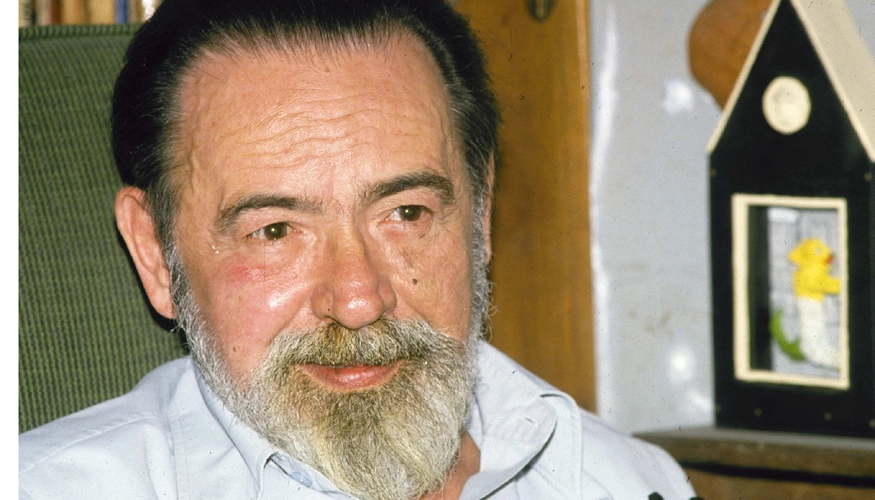

Por estos días en que la Feria del Libro recorre las principales ciudades de la isla, viene con insistencia, a la vuelta de mis recuerdos, la última vez que conversé con Eliseo Diego (La Habana, 1920- Ciudad de México, 1994), una lluviosa noche habanera, hace ahora tres décadas. Y la remembranza tiene que ver con una anécdota al calor de un libro suyo que, este verano, cumplirá cincuenta años de publicado: Nombrar las cosas, la primera antología entre nosotros de su poesía, realizada por él mismo y publicada bajo el sello ediciones Unión en su colección Bolsilibros.

Al respecto de aquella obra, apuntaba el poeta justo al comienzo de sus páginas: «Con tres artistas cubanos estamos este libro y yo en deuda: Fayad Jamís diseñó la portada, sobreponiendo el equilibrista de Boloña al dibujo con que Mariano iluminó la primera edición de En la Calzada de Jesús del Monte, y escogió además y dispuso las viñetas para la entrada a las varias secciones; y Darío Mora tomó a su cuidado el diseño general que da pulcritud a todas y cada una de las páginas. Nombrar las cosas quiere así también nombrar maestros —y nombrar amigos—».

Vuelvo al asunto de la remembranza. En una de sus visitas a Holguín a comienzos de los años ochenta, le comenté a Eliseo que había leído esa antología con el placer de quien lee una novela de principio a fin —personajes en espacios domésticos y públicos; objetos, menudencias y parajes; tejidos argumentales, asombros y estremecimientos; se desplegaban en las parcelas de su poesía con fineza y esplendor, casi a la manera de un abanico de historias—. Con su caligrafía perfecta, elegante, de trazos pequeños y seguros, sus palabras sobre la página conmueven el oficio de lector, pues a continuación de la dedicatoria a mi nombre puso: «esta novela que él descubrió por mí, con mucho cariño».

Ahora torno a aquella noche lejana de lluvia habanera y en ella el diálogo. Estaba en el apartamento del poeta, una esquina guardada por árboles y rodeada de jardines, en la calle 21 a orillas de la Avenida G en el Vedado, exactamente en la habitación correspondiente a su estudio, atestada de libros, revistas, carpetas con originales mecanografiados o manuscritos, ceniceros, pipas, pequeñas figuras de cristal, mármol y cerámica, muebles antiguos, un par de mecedoras criollas, fotos de la familia —la esposa, los hijos, los nietos—, fotos de algunos escritores que admiraba profundamente, escoltando la escena: Joseph Conrad, Robert Louis Stevenson, César Vallejo, Virginia Woolf, María Zambrano… Y el humo del incansable fumador, pipa en mano, conversador tranquilo y cautivante.

De aquella conversación, de la que tomé muchos apuntes, a la hora de hablar sobre la visión del oficio de la poesía, rememoro su particular énfasis en la capacidad de observación, al apropiarse del misterio de las cosas que nos rodean —las más insospechadas en las funciones corrientes—, y del diálogo, su concepto de «familia poética» que para él podía unir a voces de épocas disímiles. Según me explicaba Eliseo Diego, hay en el oficio de la poesía en primer lugar —y en ello recordaba a Rainer Maria Rilke cuando escribió las Cartas a un joven poeta— «el resultado de una necesidad, muy honda, como todo trabajo que se hace para dar respuesta a la vocación más exigente». Más adelante, al comentar acerca de los arcanos que rodean la condición del cometido poético, indicaba que «en todo ser humano, la poesía es una experiencia esencial, reveladora del mundo, que llega cuando menos se espera».

La práctica del oficio a lo largo de los años, venía a confirmarle a Eliseo que «un poema nunca está completo hasta que el lector lo recrea», pues cuando llegaba la satisfacción presumible con el último verso, se reafirmaba en él la evidencia de que «mientras un poema no está en manos del lector, seguramente estará incompleto». Aquello era algo que le había rondado desde sus primeros textos y con los años venía a recalcarse.

Algo fascinante para él, era hablar de la poesía, pero no como quien, a las puertas de conclusiones, se dispone a dar sentencia, sino más bien prefiriendo desgranar inquietudes y aventuras de buen orfebre. Me parece escuchar nuevamente a Eliseo aquella noche al dilucidar que, «hasta cierto punto, el oficio de la poesía no es más que aquello que sirve para revelar los atisbos del misterio, del misterio que a diario encontramos en la realidad, eso que se descubre de cuando en cuando, aquello que nos asombra con la sorpresa de la primera vez». Luego de una pausa, añadía: «Si somos justos, vale también, si se le entiende como una forma de servicio a los demás, en razón de un oficio que tiene un matiz ético importante».

Convivir con lo más íntimo de las cosas que configuran los hábitos de la cotidianidad, desentrañando su lugar en la vida a través de una ojeada tan acuciosa como reveladora, perpetuación de su propósito en el tiempo y desde ella asomo al devenir de la criatura humana, cuya obra se inicia en 1949 con uno de los títulos cardinales de la poesía cubana, En la Calzada de Jesús del Monte, y se prolonga a lo largo de medio siglo, si tenemos en cuenta que, posterior a su muerte, ven la luz En otro reino frágil (1999) y Poemas al margen (2000). Una vida cumplida en una obra que, tal como lo observara con especial perspicacia María Zambrano, «resulta tan sólo de una simple acción: prestar el alma, la propia y única alma a las cosas».

El mundo doméstico y sus exteriores, captado con la precisión de una lente que desde lo pretérito hiciera lo suyo; lo recóndito del hogar cubano y sus parajes más inesperados, en estrecha interrelación con sus circunstancias; conjunción de la inmediatez con los hábitos diarios: todo ello consigue hálito trascendental, distinción en el momento inaugural de Eliseo Diego con En la Calzada de Jesús del Monte. Aquel libro convierte un paraje de la geografía cubana en lo que muy bien el crítico Enrique Saínz ha llamado «canto nostálgico y minucioso al vasto mundo de la historia cotidiana».

Casi diez años después, en 1958, el segundo título de Eliseo Diego, Por los extraños pueblos, constituye un alargamiento más dilatado de aquellos asuntos que ya perfilan el orbe poético suyo, a la vez que entrega una de las parcelas que distingue a su creador: la disposición para convertir los huellas más insospechadas en estampas donde lo minucioso de cada porción adquiere un protagonismo de primera importancia. Se ratifica la apariencia de todo aquello, no importa si grande o pequeño, que acomoda los variados círculos de la vida diaria, en lo que él llamaba «el acto de atender en toda su pureza».

Los dos libros inmediatamente sucesivos de Eliseo Diego, El oscuro esplendor, publicado en 1966, y Versiones, el año siguiente, reiteran la enumeración del entorno y lo prolijo que ella establece, como anhelo de perpetuidad y desde sus lindes la brevedad del tiempo con fijeza y aflicción. Rememorar es cualidad que el poeta mantiene con nervio, aguzando los sentidos, al igual que recontar es pertinencia que domina con exactitud, aupando los detalles.

La aparición en 1968 de Muestrario del mundo o Libro de las maravillas de Boloña, volumen de poemas concebido a partir de un registro de muestras de caracteres de letras, original de 1836 y que fuera propiedad del maestro impresor Don José Severino Boloña, figura legendaria en los orígenes de la gráfica cubana, constituye una de las aventuras más fascinantes emprendidas por un poeta cubano. Su tema está lejos de ser la explicación literal de imágenes y tipografías legadas por una imprenta, sino, como ha advertido el ensayista Rafael Rojas, «la diversidad del mundo o, más bien, la escritura como testimonio del misterio de la variedad de las cosas», en una traslación de imagen a poema, pero de forma tal que los textos mejor parecen, como dice Rojas, «traducciones poéticas de las viñetas».

Cinco títulos posteriores conforman los últimos años en el reino de la poesía que viviera Eliseo Diego: Los días de tu vida (1977), A través de mi espejo (1981), Inventario de asombros (1982), Soñar despierto (1988) y Cuatro de oros (1991). El primero, recoge algunos de los poemas más hermosos, cautivadores y dolientes en la madurez del autor: Pequeña Historia de Cuba, Responso por Rubén Darío, El viejo payaso a su hijo y Testamento. Curiosamente, tal cuarteto se asienta en una reflexión de hondo calado, tan reposada como perentoria, desde la médula del tiempo transcurrido —histórico, poético, filial y existencial—, para dilucidar el fundamento del tránsito y su raigambre. Los restantes títulos confirman su oficio.

En un ensayo titulado Lectura de poemas, el autor de En la Calzada de Jesús del Monte recuerda que «el arte de la palabra viene a constituir algo como un ejercicio espiritual de la atención». Poeta de la remembranza que anida en el misterio de lo cotidiano y sus resquicios más inesperados; poeta de lo entrañable familiar que habita en la esencia de los recuerdos y sus configuraciones más imprevistas; poeta del candor que descansa en el centro de lo imperceptible y sus finezas más transparentes; poeta que ha bebido en las aguas de San Juan de la Cruz, Santa Teresa, Sor Juana Inés, José Martí, Rubén Darío, César Vallejo, Gabriela Mistral… Poeta que enseña a nombrar las cosas: Eliseo Diego en el fiel del tiempo.

- Maggie Mateo regresa como narradora - 20 de mayo de 2025

- Adiós a Mario, discípulo de Don Miguel - 16 de abril de 2025

- El detective salvaje y la traductora insumisa - 6 de abril de 2025