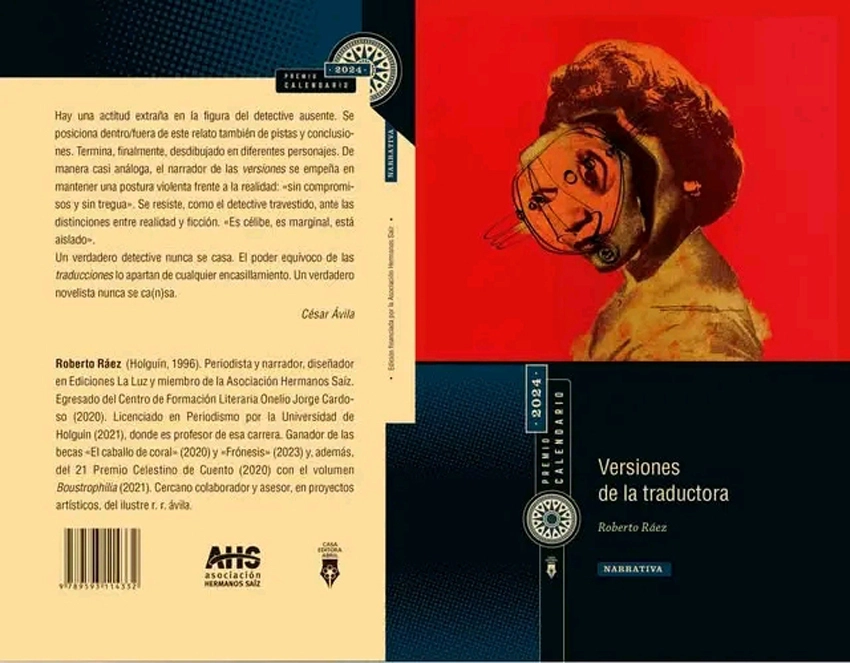

Tres hombres en una playa caminan sobre la arena. Van en traje de baño. Un novelista italiano, un escritor francés, y un amigo ocasional. Están detenidos en un instante que el lente fotográfico convierte en diálogo. La imagen, tomada de un viejo recorte de periódico, ha sido «intervenida» digitalmente para que se vea borrosa, acentuado el movimiento o el paso del tiempo o el fogonazo de la memoria, o las tres cosas a la vez. Una novela como un rompecabezas, un ejercicio tan bizarro como dinámico, celebración del gozo en cámara lenta a la hora de narrar: se titula ‘Versiones de la traductora’, de Roberto Ráez (Holguín, 1996), Premio Calendario de Casa Editora Abril.

La historia se desplaza, a lo largo de ciento diez páginas, por los años sesenta cubanos, época de fragor cultural entre libros y editoriales, y las derivas de aquellos tiempos; y un poco más allá, desde los setenta hasta los noventa —y aún hasta ahora mismo: ahí está el narrador para recordarlo—, entrecruce de caminos donde convergen la novela de aprendizaje, los usos del suspense a la sombra de intrigas intelectuales y expansiones a su sombra, las combinaciones del género policial, y todo con el uso del humor bien aprehendido, heredero de los saberes más acuciosos del buen narrar en clave latinoamericana: se trata de una escritura que apuesta firme por tales horizontes.

En aquellas perspectivas es donde el autor se regocija en eficaz y dilatado juego de espejos verbales —muy cervantinamente, por lo demás—; pero, ojo, aquí se trata de lo señalado por el filósofo holandés Johan Huizinga en su ‘Homo Ludens’ (tan querido por Lezama, quien lo encomiaba en su ‘Curso Délfico’): «El juego es una acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales determinados, según reglas absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que tiene fin en sí misma y va acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de la conciencia de —ser de otro modo— que en la vida corriente».

Es así como Ráez sabe desplazar sus dispositivos narrativos sin saltarse las normas del juego —como el vehemente jugador de Dostoievski—, pero desahogadamente consentidas a la manera de Bolaño y Cortázar, dos nombres que tutelan con creces al joven y diligente narrador holguinero. Y es que ‘Versiones de la traductora’ puede ser leída también como una muy personal y suculenta glosa de las expansiones que posibilita la percepción a fondo de ‘Los detectives salvajes’ y ‘Rayuela’, lecturas que gravitan con rumbosa libertad en esta breve pero avispada novela que, desde la narrativa cubana, se instala en el imaginario de una vigorosa tradición.

He citado antes las combinaciones del género policial y ellas son rotundas en la trama, para apuntar la pregunta que desde el título propone su averiguación: ¿quién es esta traductora? La respuesta es la novela misma, y vale añadir que se trata de una contestación en la que se entrelazan una sustanciosa reconstrucción de los ambientes culturales y literarios de La Habana de los sesenta y los setenta, con nombres y acontecimientos de la realidad más puntual, pero trasladados a despliegues y licencias de la ficción más desenfadada. Es así como el perseverante relator de los hechos, una suerte de investigador de cine negro, sigue la pista de la elusiva Adria Mancini.

Dividida en dos partes, la primera se encarga de contar quién es el autor de esas páginas, aunque de entrada la aseveración no puede ser más irrebatible: «He olvidado mi nombre. Mi nombre es irrelevante. Los nombres casi nunca dicen nada y uno termina olvidándolos», para un poco más adelante esclarecer lo que en verdad concierne a los lectores: «Soy periodista. Intento ser escritor. Hasta el momento, soy el narrador. Durante los siguientes párrafos seré muchas cosas más». Mejor, francamente imposible para tal faena: el narrador será también curioso (unas veces precavido y otras indiscreto, según bien se le mire); casi continuamente protagonista y siempre activo a invitar a otros.

Así, nos iremos enterando de sus afanes, tutelados por «los tipos del centro de construcción de escritores»; las peripecias de ser «joven escritor de provincia que arremete contra los concursos literarios», la novia que ha viajado a Turín; las aficiones a la saga de ‘Los Simpson’; los tanteos de lectura; el interés por los secretos de la traducción literaria —»Los traductores son un modelo extraño de escritor», frase que ha anotado en una libreta, es como la estrella más brillante en la noche de sus navegaciones—; y lo que podríamos llamar la sacudida que abre las puertas de la historia: «Marcelo Costa en Cuba. En 1966. La presencia del periodista italiano en la isla ya era un hecho para mí».

A partir de aquel personaje, un simulado escritor italiano cual homenaje a los apócrifos de la ficción universal —desde las ‘Vidas imaginarias’ de Schwob hasta las ‘Ficciones’ de Borges—, Ráez despliega una narración poliédrica cuyo sustento es la pesquisa como santo y seña del oficio de novelista, o sea, para recordar a Bolaño al respecto —cuya ‘Estrella distante’ gravita sobre los designios del autor de las ‘Versiones’—, todo escritor que emprende la travesía por los horizontes de la novela es por antonomasia un detective salvaje, un empecinado en encontrar la verdad —»su» verdad—, llámese Cesárea Tinajero en la célebre novela del chileno, o Adria Mancini en la del cubano.

Si en la primera parte, la voz que guía es el narrador con su cometido, apoyado en el itinerario personal dentro y fuera de la escritura, en la segunda, ‘Algunas verdades sobre Adria Mancini, la traductora’, llevada como una especie de fingido registro legal, a la vez puntilloso y escéptico que se trenza con humor taimado y visceral, se deslindan las querencias de aquel personaje y sus encuentros entre La Habana y Roma con el gran escritor italiano Alberto Moravia y su esposa, la también novelista Dacia Maraini, en un puzle de sucesos, disimulos, parodias, viajes, citas, desencuentros y tribulaciones, dignos de la alta picaresca del siglo de oro llevada a nuestros días.

Son esas «verdades» que distinguen a la traductora (sublevada siempre contra todo atisbo de cordura rotunda), las que le permiten al ignoto narrador desplegar un tapiz de gran profusión imaginativa, donde la realidad de un tiempo lejano y sus coordenadas más distinguibles a la hora de archivos y recuentos, se convierte en esa otra realidad que es —para decirlo como Mario Vargas Llosa en su libro de ensayos sobre grandes novelas del siglo veinte— «la verdad de las mentiras». Tal como dice el peruano, «…leer buena literatura es divertirse, sí; pero, también, aprender, de esa manera directa e intensa que es la de la experiencia vivida a través de las ficciones».

Con gracia e ingenio, Roberto Ráez ha escrito una novela que pone en evidencia el aprendizaje de la buena literatura al que se refería el autor de ‘La ciudad y los perros’, aparte de lo posible de un viaje en el tiempo que lleva a recorrer una época legendaria de las letras y las publicaciones cubanas, gracias a ese curioso narrador que se aventura desde su observatorio movedizo, para contar las versiones posibles de un personaje probable como algunos de sus contertulios en esa historia, una historia saltarina y desconfiada de certidumbres acartonadas, proclive al desembarazo más sustancioso para contar cómo se encuentran el detective salvaje y la traductora insumisa.

Lea también: La máquina infalible de un joven cuentista

- Cinco centenarios de novelas para celebrar - 2 de febrero de 2026

- Un cuentista legendario, un inolvidable caballero - 30 de julio de 2025

- Maggie Mateo regresa como narradora - 20 de mayo de 2025