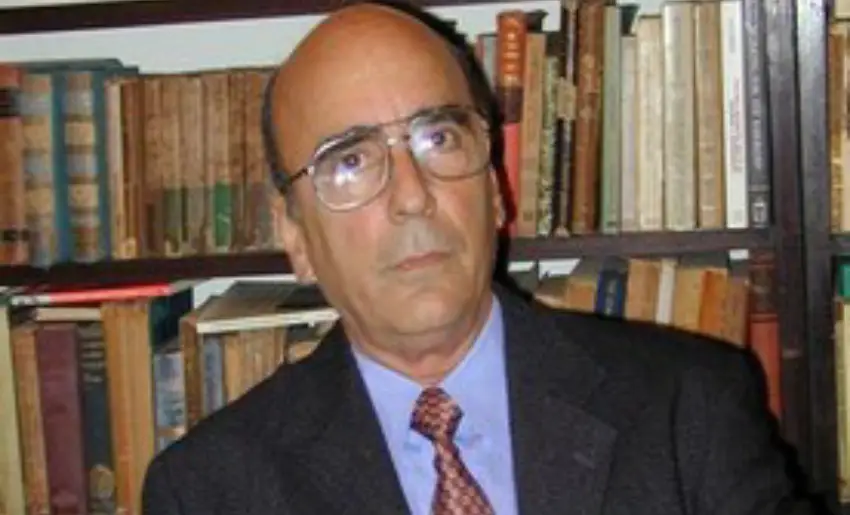

Oscar Zanetti Lecuona es uno de los intelectuales cubanos de mayor prestigio, especialista en historia económica e historiografía, con una vasta obra sobre la industria azucarera en Cuba, Puerto Rico y República Dominicana. Muy pocos conocen que en un momento de su formación, como estudiante de la Universidad de La Habana, cuando su apellido, Zanetti, no se había convertido en un sinónimo de historiador y era el estudiante Oscar, realizó investigaciones arqueológicas. Nos acercamos al ilustre colega con algunas preguntas sobre aquella aventura intelectual.

–¿Usted estuvo vinculado a la investigación arqueológica en la Academia de Ciencias? ¿Pensaba hacerse arqueólogo?

“Yo estudiaba licenciatura en Historia. Sucede que José Manuel Guarch Delmonte (Chicho), que cursó un año en nuestro mismo grupo, nos propuso a otro compañero y a mí, vincularnos al Departamento de Antropología como becados, por lo cual recibíamos un pequeño estipendio y estábamos comprometidos a trabajar media sesión. Entonces, como ahora, no existía una especialidad universitaria en Arqueología; la formación se adquiría en la práctica y con algunos cursos internos del Departamento. En realidad fue una buena experiencia, porque la investigación arqueológica requiere tenacidad. Recuerdo el estudio sobre las evidencias cerámicas del sitio Arroyo del Palo (Mayarí); nos pasamos meses analizando fragmento por fragmento. Después en la propia Universidad me propusieron trabajar y formarme como profesor de Filosofía, con un salario muy superior y mayores perspectivas intelectuales; abandoné entonces la arqueología, aunque ciertamente nunca ha dejado de interesarme”.

–¿Desde su posición de estudiante cómo vio la organización del trabajo arqueológico, particularmente la investigación de campo?

“Fue una experiencia interesantísima, sobre todo la de Esterito, en Banes, que fue la mayor excavación por el método estratigráfico que se había hecho en Cuba hasta ese momento. Como estábamos acampados en el lugar, al borde de la bahía de Banes, al amanecer y el anochecer nos acababan los jejenes. El equipo lo dirigía Guarch, y estábamos Alfredo Fernández y yo, ambos becados, Milton Pino, Higinio Meoque, un par de trabajadores más del Departamento y algún otro, contratado en la localidad. Fue un trabajo bien organizado y realizado; excavamos con pico y pala, recogíamo los restos que iban apareciendo, fijando los estratos de los cuales procedían. En Arroyo del Palo se trató de cateos y actividades complementarias, quizás para familiarizarnos con un lugar cuyas evidencias materiales en ese momento estudiábamos”.

–¿Al estar en el sitio Esterito conoció Banes y al arqueólogo banense Orencio Miguel?

“Me parece recordar que lo visitamos brevemente durante nuestras excavaciones en Esterito, que está relativamente cerca de Banes. A quien también tuve oportunidad de conocer fue a García Castañeda, pues Guarch, que lo apreciaba, lo visitó antes de seguir para Banes. Eso lo recuerdo mejor por la impresión que me causó la suerte de casa-museo que había creado su padre —García Feria— y que él continuó con toda dedicación”.

–¿Qué impresión le dio el trabajo de arqueología y como lo ve ahora al cabo de los años, como historiador económico, una especialidad que utiliza fuentes muy definidas a diferencia de la arqueología donde la imaginación a veces tiene un papel importante?

“La arqueología que yo practiqué, en el terreno y en el análisis de las evidencias no daba mucho margen a la imaginación. Esta entraba y entra a desempeñar un papel importante cuando a partir de las evidencias, y otros recursos como las comparaciones etnológicas, se trata de reconstruir el modo de vida de aquellas comunidades. Obviamente en la historia económica los métodos son otros pero tampoco puede prescindirse de la imaginación. Por cierto, entre ambas disciplinas hay un espacio común, la arqueología industrial, muy importante para precisar las características de la pasada cultura material. En nuestro país comienzan a desarrollarse esos trabajos.”

–¿Cómo ve la relación arqueología e historia en general y en el caso cubano en particular?

“No me atrevería a hablar en sentido general, pero al menos en el caso cubano lamentablemente no ha sido fluida. A ello ha contribuido el hecho de que los historiadores en nuestras investigaciones tradicionalmente hemos descansado casi por completo en la documentación escrita —en años recientes se han incorporado los testimonios orales e imágenes sobre algunos temas—, y tenemos escasa conciencia acerca de la importancia de la cultura material. Por otra parte, los arqueólogos han padecido de un excesivo tecnicismo y un gremialismo a veces animado por cierto espíritu de aldea. Ciertamente los historiadores desconocen los trabajos de los arqueólogos, principalmente sobre nuestras cultura aborígenes cuya importancia incluso se minimiza a veces por algunos colegas que trabajan el período colonial temprano. Pero no es menos cierto que en sus publicaciones los arqueólogos dedican el mayor espacio a la descripción y análisis de los restos materiales hallados en las excavaciones, y que sus deducciones sobre la significación económica y social de estos a menudo resultan poco convincentes; además de que a los historiadores se nos hacen un tanto bizantinas ciertas controversias de los arqueólogos sobre asuntos de menuda apariencia. El problema se aprecia sobre todo en el área de convergencia tradicional entre los historiadores y los arqueólogos, las culturas aborígenes, la llamada “prehistoria” —término de por sí controvertido que se va sustituyendo por el de “historia temprana”—, en cuyo estudio los arqueólogos suelen ser críticos respecto a las incursiones de los historiadores, en buena medida porque consideran que estos no son capaces de evaluar y utilizar acertadamente sus aportes. Cabe esperar que el desarrollo adquirido por otras ramas de la arqueología como la colonial y, más recientemente, el despegue de la industrial, al ampliar el espectro temático de las relaciones probablemente contribuya a armonizarlas”.

–¿Cómo cree que la historia de Cuba podría integrar el conocimiento arqueológico sobre un mundo que tuvo miles de años de existencia antes de Colón?

“Me parece que los arqueólogos se están esforzando por comunicarse con un público más amplio que los especialistas o aficionados, al menos esa fue la impresión que me dejó la obra Las comunidades aborígenes en la historia de Cuba auspiciada por el Instituto Cubano de Antropología, la cual me resultó utilísima para la redacción del primer capítulo de una historia mínima de Cuba que me encargaron en México. Esa obra, por cierto, no pude referirla pues me llegó en formato digital y no se hallaba aún “en la red”. Espero que ya se haya publicado. Al mismo tiempo, se va ganando conciencia de la importancia histórica de los ahora llamados “pueblos originarios”, y en el caso cubano ello va impulsando a los historiadores a dedicarles a nuestras culturas aborígenes el espacio que merecen. La historia aborigen resulta sin duda más difícil de integrar si lo que se practica es una historiografía narrativa, de tipo “acontecimiental” —como decían los franceses—, por[1]que la historia de nuestros primeros pobladores no se expresa en “hechos”, sino que requiere captar las características de sociedades cuya evolución es lenta y más difícil de percibir. Creo que es importante también investigar sobre la presencia indígena en la etapa colonial temprana, que a la luz de la evidencias fue bastante más prolongada de lo que se decía”.

Lea también: Mambises alemanes

- Marta y la magia del diseño de libros - 20 de abril de 2025

- El poeta y Carlos Manuel de Céspedes - 6 de abril de 2025

- Marcano, la generosidad de un olvidado dominicano - 23 de marzo de 2025