Alguien había hecho una pregunta en medio de una reunión familiar, ¿qué es lo primero que debemos salvar de nuestro país?, muchos debatieron sobre lo que resultaría más importante en tiempos de oscurantismo, entre ellos una niña de diez años, una mujer de cuarenta y siete y un señor de ochenta y cinco; edades diferentes, con ideas y vivencias distintas, ojos con vista larga y cansados; otras pupilas púberes y ansiosas de movimiento.

La mujer habló sobre salvar la economía de un país en quiebra, claro, era más que razonable, todo se movía alrededor del dinero, resultábamos tales personajes de una novela de Balzac que hasta vendíamos a nuestras hermanas por ganar un poco más de lo que nos era permitido; sin embargo el hombre, entrado ya en canas, objetó que eran las ideas aquello que debía ser rescatado del hoyo en que se sumergía la mente de todos los que componíamos este amasijo de tierra que llamamos país.

A todas estas, ninguno estaba equivocado pero la niña, la inocente niña de diez años, levantó la mirada y dijo no saber qué resultaba tan importante que debía ser salvado por sobre todas las cosas; sin embargo, solo quería salvar la letra H, en peligro de extinción, las sumas del dos más dos, la historia de los aborígenes, a su maestra, que pronto se despediría de ella porque iba a reunirse con su familia en otro país.

Entonces, ¿qué es lo que hay que salvar para que no exista la pérdida de memoria, para que la propiedad monetaria no caiga en extremismos piramidales, para que leer no resulte una aventura breve de dos minutos? Hay que salvar la educación, los maestros, los puntales de toda una nación, hay que salvar el interés por aprender, por enseñar…

Preguntarnos cuántos perfeccionamientos educacionales han existido desde la Campaña de Alfabetización no es la solución, tal vez en mejorar la eficacia de estos, pero ni siquiera aquellos que ponen a prueba previamente resuelven el caso perdido.

La batalla entre el saber y el comprender no se está librando. Los convencionalismos de tizas malgastadas, de palabras vacías, de hojas de libretas a medio llenar, de exámenes sin sentido; es una realidad que ninguno agradecemos.

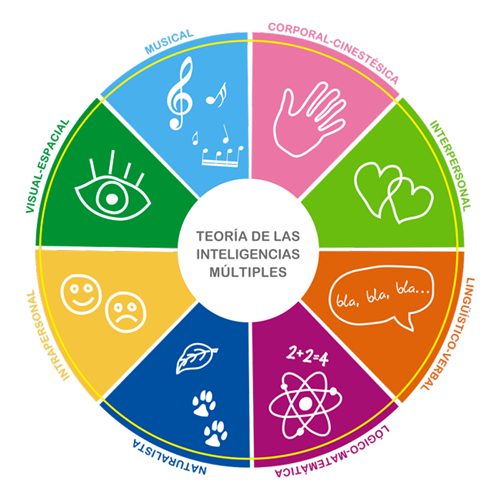

Estudios realizados hablan sobre inteligencias múltiples, doce en total; la lingüístico-verbal que consiste en la dominación del lenguaje, la lógico-matemática que habla sobre la capacidad de conceptualizar las relaciones lógicas entre acciones o los símbolos, la visual-espacial sobre la posibilidad de reconocer objetos y hacerse una idea de sus características, la musical-auditiva para coordinar movimientos corporales, la interpersonal acerca de la capacidad empática, la intrapersonal sobre la habilidad de conocerse a uno mismo como pensamientos y sentimientos, la naturalista que muestra la sensibilidad que comparten algunas personas hacia el mundo natural, la existencial que medita sobre la vida y la muerte, la creativa que consiste en innovar y crear cosas nuevas y la colaborativa sobre la capacidad de elegir la mejor opción para alcanzar una meta trabajando en equipo.

Estudios realizados hablan sobre inteligencias múltiples, doce en total; la lingüístico-verbal que consiste en la dominación del lenguaje, la lógico-matemática que habla sobre la capacidad de conceptualizar las relaciones lógicas entre acciones o los símbolos, la visual-espacial sobre la posibilidad de reconocer objetos y hacerse una idea de sus características, la musical-auditiva para coordinar movimientos corporales, la interpersonal acerca de la capacidad empática, la intrapersonal sobre la habilidad de conocerse a uno mismo como pensamientos y sentimientos, la naturalista que muestra la sensibilidad que comparten algunas personas hacia el mundo natural, la existencial que medita sobre la vida y la muerte, la creativa que consiste en innovar y crear cosas nuevas y la colaborativa sobre la capacidad de elegir la mejor opción para alcanzar una meta trabajando en equipo.

Howard Gardner el fundador de esta Teoría refiere que el desarrollo de algún tipo de inteligencia depende de tres factores, el biológico, la vida personal y los culturales e históricos y esta puede activarse en uno o más marcos culturales para resolver problemas o crear productos que tengan valor para dichos marcos, de esta manera las inteligencias son potenciales, que se activan o no en función de los valores de una cultura determinada, de las oportunidades disponibles en esa cultura y de las decisiones tomadas por cada persona o los que lo rodean.

Pongamos un ejemplo, en el preuniversitario Enrique José Varona de la ciudad Holguín, en una encuesta a estudiantes de onceno grado se les preguntó entre dos profesoras de Español Literatura que dieron clases en período de tiempo diferente y con una pedagogía muy distante la una de la otra, a cuál preferían, todos aseguraron que la maestra que proponía juegos didácticos en las clases, conversatorios con invitados del sector de la literatura, escenificación de obras y análisis sintácticos de canciones de géneros diversos, así como la atención diferenciada a cada estudiante de acuerdo a sus aspiraciones e intereses les resultaba agradable e interesante recibir la asignatura por sobre la profesora que se limitaba a orientar tareas y dictar contenido de la misma.

Parece lógico que esto se haga normalmente para buscar la interacción del estudiante con la materia, pero lamentablemente no es la generalidad. Aún existen muchos vacíos pedagógicos en la manera de impartir clases o en la interacción alumno-profesor.

De esto hablaba Gardner en la individualidad de la inteligencia en sí misma, María Emilia Marín Montero, profesora de Español Literatura antes referida comenta que siempre trata, desde sus clases, de llevar a sus estudiantes a un plano real de la asignatura, que no la vean como una imposición dentro del plan de estudio, sino como una herramienta que les aporta conocimientos para su vida personal y profesional, una oportunidad de ser ellos mismos dentro de las márgenes del respeto.

Marita, como todos la llaman, cree además en el uso de métodos poco convencionales como el debate de temas ajenos a la asignatura diez minutos antes de culminar la clase, pero de gran interés para el grupo. Advierte: “como docentes, no podemos creer que todo lo sabemos. Debemos ponernos en el lugar de nuestros niños, ser parte de sus alegrías, sus tristezas, porque de ellos también aprendemos cada día”.

“Es muy gratificante que cuando se termine el turno de clases, ellos quieran seguir, o que cuando esté al empezar el turno, te busquen y digan: profe, ¡apúrese, que la estamos esperando!”, asegura Marín Montero.

Lograr que las nuevas generaciones amen aprender y se interesen por enseñar es un camino largo por recorrer, siempre y cuando tomemos como ejemplo la labor de profesores como María Emilia, que se despojan de preceptos arcaicos y trabajan con la sensibilidad del individuo, que ponen en práctica la psicología aprendida y vivencial para lograr explotar al máximo el potencial de cada estudiante.

Entonces eso que debemos salvar, ya no sería una tabla a la deriva, sino los cimientos fuertes de una estructura social que tanto necesita reafirmarse, la educación siempre será la esperanza.

- Tyler - 27 de mayo de 2025

- Carta a la madre - 11 de mayo de 2025

- Un partagás en forma de hombre - 10 de mayo de 2025